「Endgame Gear OP1 8K V2」レビュー

当記事ではEndgame Gear(エンドゲームギア)のゲーミングマウス「OP1 8K V2」をレビューしていきます。

提供:Endgame Gear

特徴

- 前モデル(V1)から若干の軽量化、センサーのアップグレードとそれに伴うソフトウェアの機能向上、ホイールエンコーダーの改善されたV2モデル

- PAW3950カスタムセンサーを搭載。CPIやトラッキング速度向上、LoDは0.1mm刻み、CPIは10刻みで調整可能になった

- 最大8000Hzの超高速ポーリングレート

- メインボタンがホットスワップに対応しており簡単に交換可能

- マウスソールを貼る窪みが広く、好みに合わせてソールを選びやすいデザイン

性能(スペック)

| 価格 | 13,600円(税込)※Amazon | |

|---|---|---|

| カラー | ブラック/ホワイト/ダークフロスト | |

| 接続方法 | 有線 | |

| 本体 | ボタン類 | 左右クリックボタン、左サイド×2、 ホイールボタン、CPIボタン |

| 長さ | 118.2mm | |

| 幅 | 60.5mm | |

| 高さ | 37.2mm | |

| 重量 | 約 49.5g(ブラック、ホワイト) 約 50.5g(ダークフロスト) |

|

| ケーブル | タイプ | パラコードUSB Type-C |

| ケーブル長 | 1.8m | |

| センサー | センサー名 | PAW3950カスタムセンサー |

| DPI | 30,000 | |

| ポーリングレート | 8,000 | |

| 最大認識速度(IPS) | 750 | |

| 最大加速度(G) | 50 | |

| スイッチ類 | 左右クリック | Kailh GX スイッチ(8000万回耐久) |

| ミドルマウスボタン | Kailh GM 2.0スイッチ(2000万回耐久) | |

| サイドボタン | Kailh GM 2.0スイッチ(2000万回耐久) | |

| ホイールエンコーダー | Kailh Dustproof | |

| バッテリー | 寿命 | – |

| 充電時間 | – | |

| ソフトウェア | Endgame Gear OP1 8k v2 Configuration Tool | |

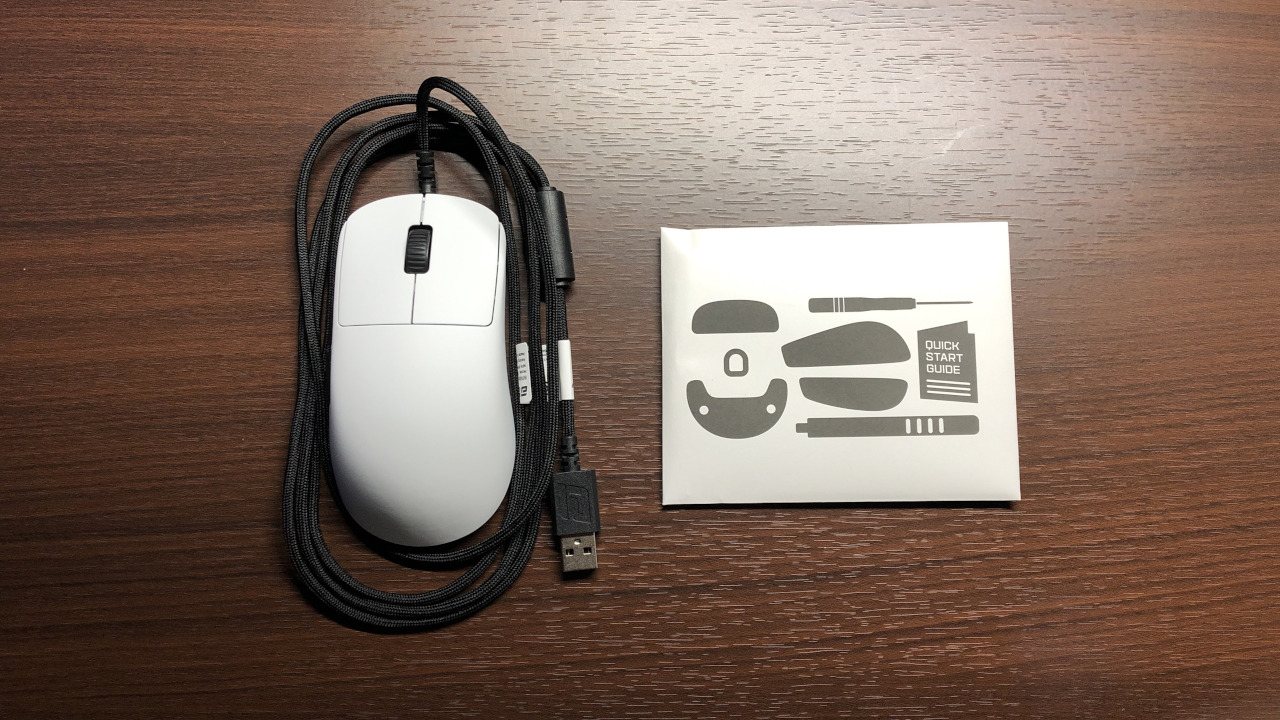

パッケージ内容

梱包状態

|

|

内容物

|

|

マウス本体、大スケート+センサー用スケート、マウスグリップ(左右両サイド用のみ)、プラスドライバー、ケーブルタイ、マニュアル。

仕様

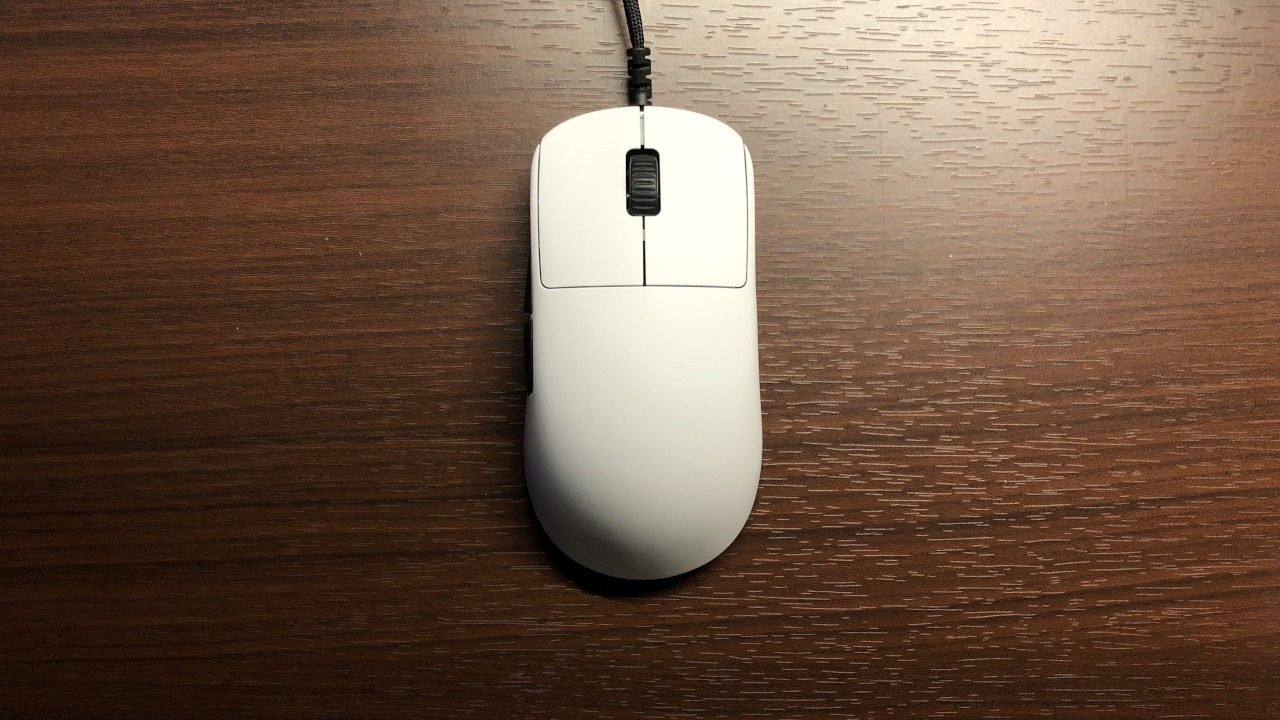

形状

|

|

|

|

|

|

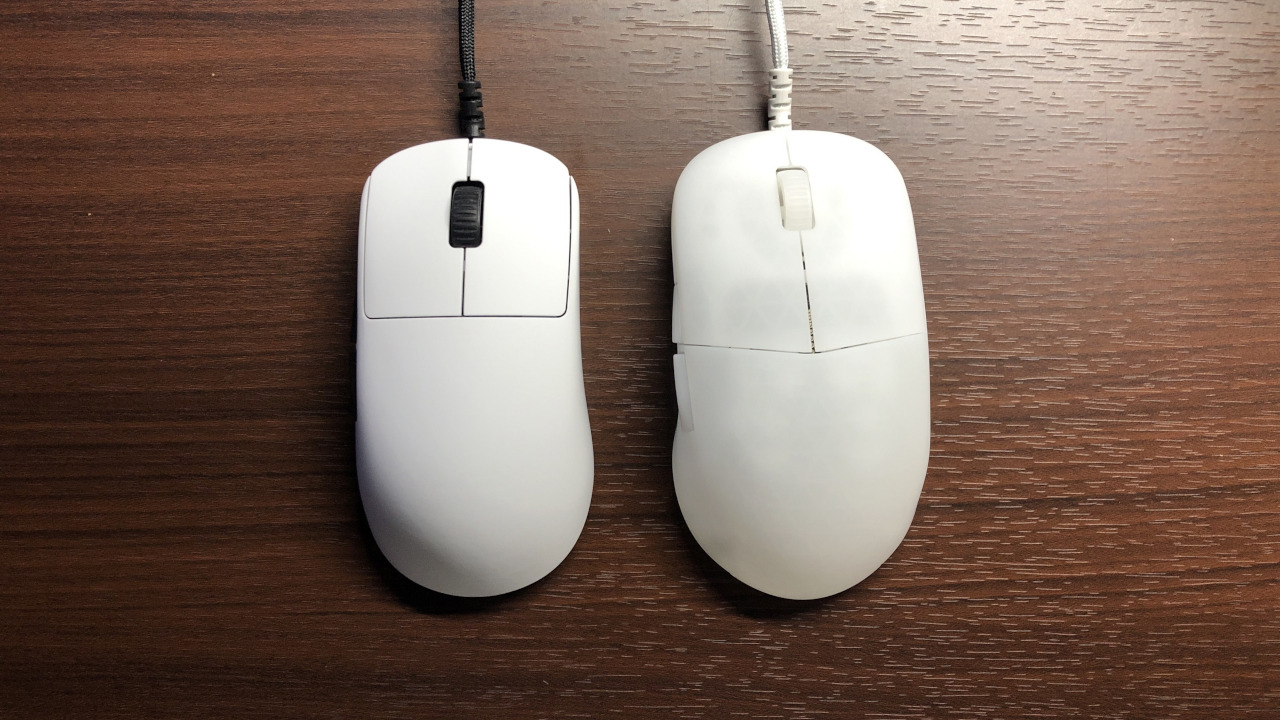

形状は「OPシリーズ」から変化は無く、全く同じ形状です。基本つかみ持ち向けですが、「XMシリーズ」ほど極端なつかみ持ち特化ではなく、つまみ持ちにも対応しやすいマイルドな形状です。

「XMシリーズ」は指や手のひらがしっかり固定され、安定したグリップ感が得られます。指に力を入れなくてもグリップが安定するため、脱力した操作がしやすく、特に手首より上の操作がスムーズになる印象です。その分指での操作には劣るといった印象を受けます。

対して「OPシリーズ」はガッチリとしたグリップ感は少なく、ある程度指に力を入れて保持する形になりやすいため、マウス操作に力みが出やすい印象です。その分指での細かい操作がしやすく、操作の自由度が高い印象を受けます。指先の操作感を大事にするユーザーにはこちらの方が向いていると感じます。

表面加工(質感)

|

|

表面の質感はサラサラとしたマットな質感の表面をしています。

サラサラしているため強力なグリップ性はありませんがは必要十分で、グリップテープが付属していますが必要ないレベルかと思います。

若干手汗や油汚れは目立ちやすいかなと感じます。

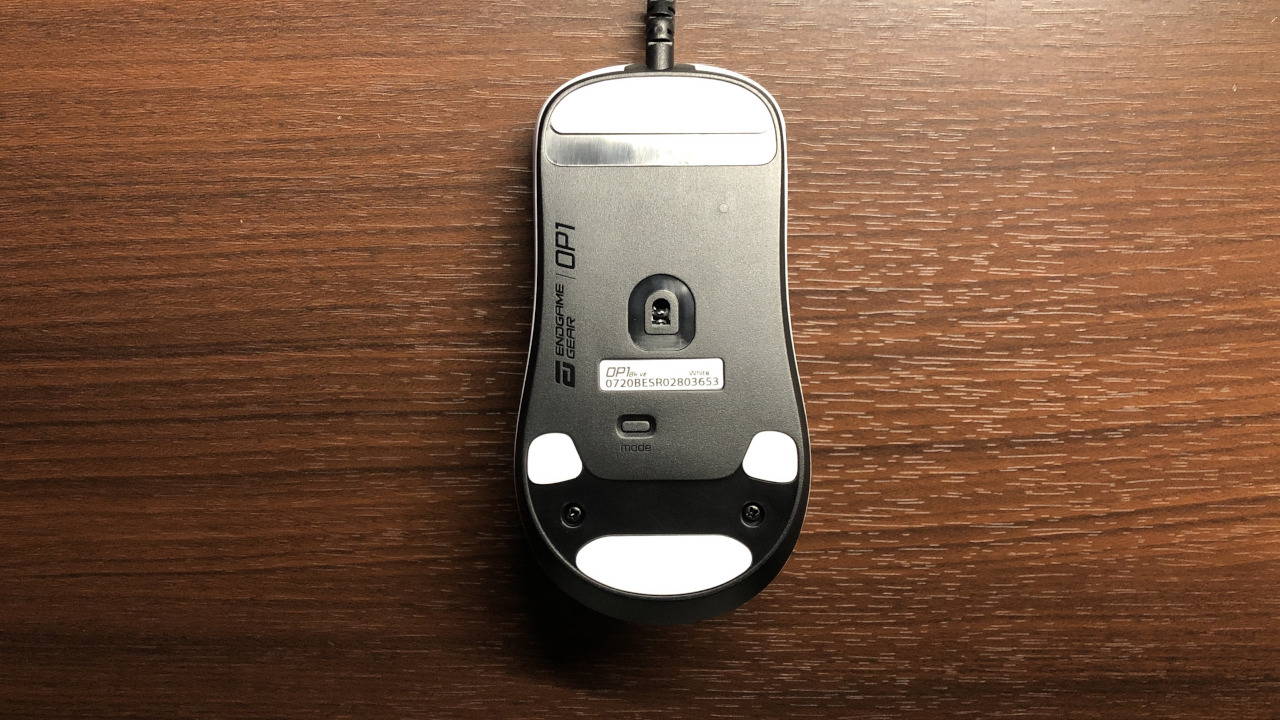

ソール

|

|

|

ソールを貼る窪みは幅広く取られており、使用するマウスパッドや好みの滑りに合わせて柔軟に選べるよう設計されています。

当初では上部に1枚、下部に小さいソール2枚と細長いソール1枚が張られています。窪みにフィットする大きめのソールも付属しています。

重量(軽さ)、重量バランス

|

|

実測重量はケーブルを除いて約49.0gととても軽量でした。V1では公称値50.5gでしたので、1gほど軽くなっているようです。ワイヤレスモデルの「OP1w 4K」では58.6~59.4gだったので、10g程軽いです。とにかく軽さを求めるのであれば有線モデルという選択もありです。

重量バランスとしては窪みの位置よりやや前方寄りで、結構前方寄りの位置を持って前後のバランスが取れるといった感じです。ケーブルがある分重心が前方寄りになっているようです。つかみ持ちであれば重心バランスは問題ありませんが、つまみ持ちだと前方に感じやすいです。

ケーブル

|

|

ケーブルはUSB Type-Cの「Flex Cord 5.0 ケーブル」で、着脱は出来ません。

やや太めのケーブルですが、とても柔らかくとても軽いです。

ボタン類

⇓クリック音⇓

左右クリックボタン

メインボタンには、Endgame GearとKailh社が共同開発した「Kailh GXメカニカルスイッチ」が搭載されています。

コチコチとしたクリック感で、程よい押下圧と程よいストロークです。クリック時には程よいタクタイル感が感じられ、不快感等はありません。

形状は手前側が凸状、奥側に行くにつれ平坦になっていく形状になっています。窪みが無いので指の配置を調整しやすいですが、決まりにくい傾向です。

サイドボタン

サイドボタンはやや角の立った丸みのある形状で、位置的には窪みの位置で十分高さがあります。

押し込むとカチッとしっかりとした音と感覚がフィードバックされます。

スクロールホイール

スクロールホイールはやや重めで、コリコリ感が強くしっかりとしたスクロール感があります。

ホイールボタンはやや重め。

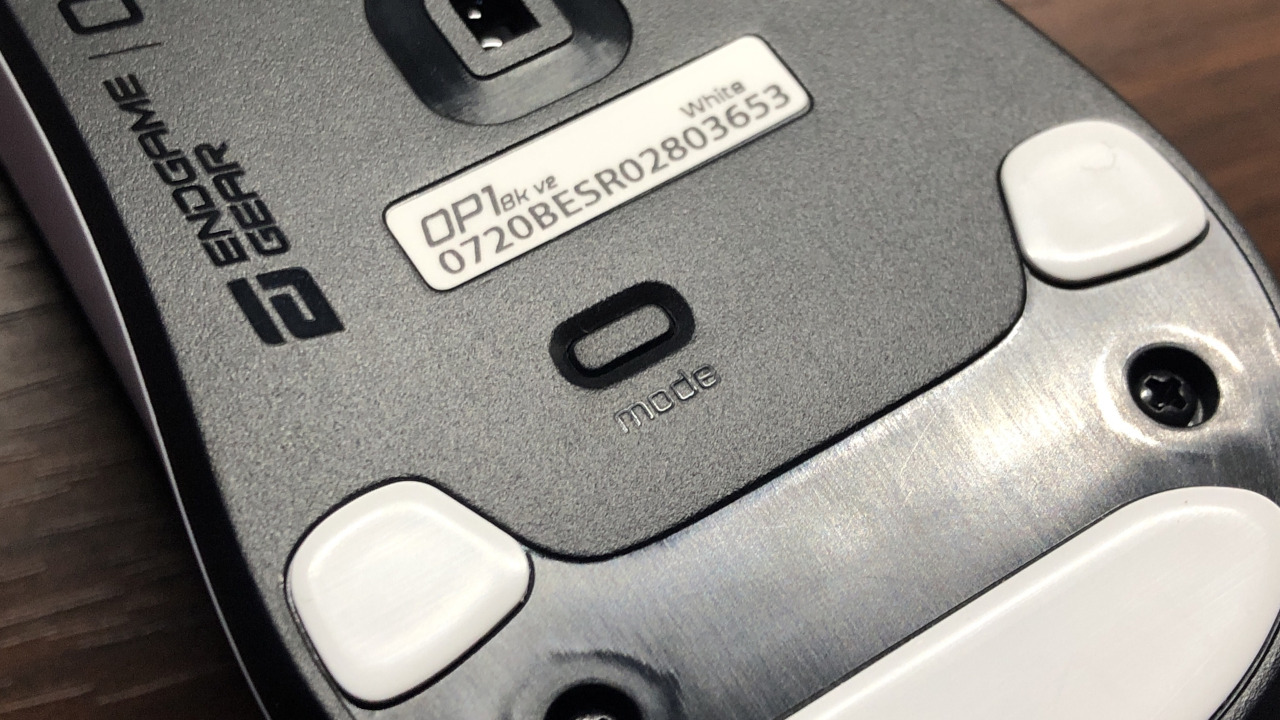

その他のボタン

底面にはCPIボタンが備わっています。

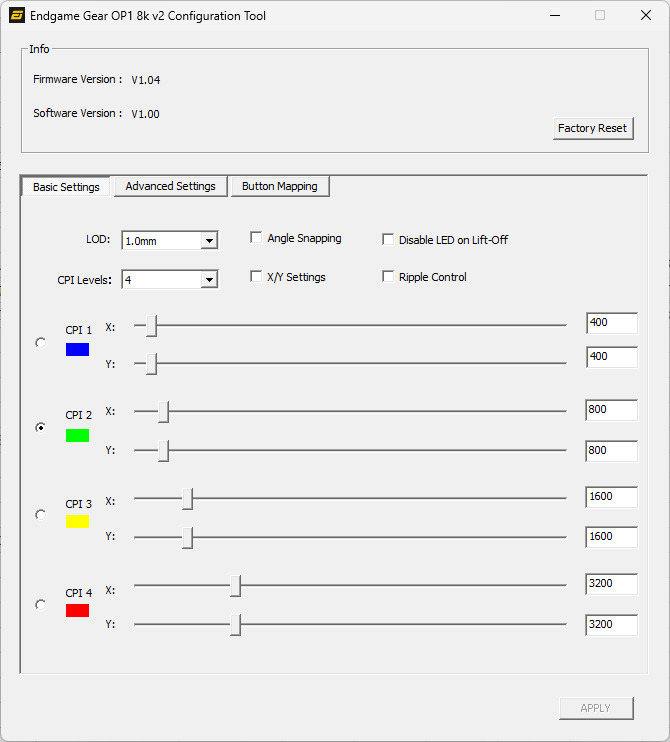

ソフトウェア(Endgame Gear OP1 8k v2 Configuration Tool)

Basic Settings

CPI(DPI)

マウス感度(DPI)を調整する項目。

CPIは10~30,000の範囲から10,000までは10刻み10,000以降は50刻みから設定できます。またX軸/Y軸のそれぞれで設定することも可能です。

CPI Levelsは1~4つから増減でき、CPIボタンを押すことでサイクルされます。

初期DPIは400/800/1600/3200です。

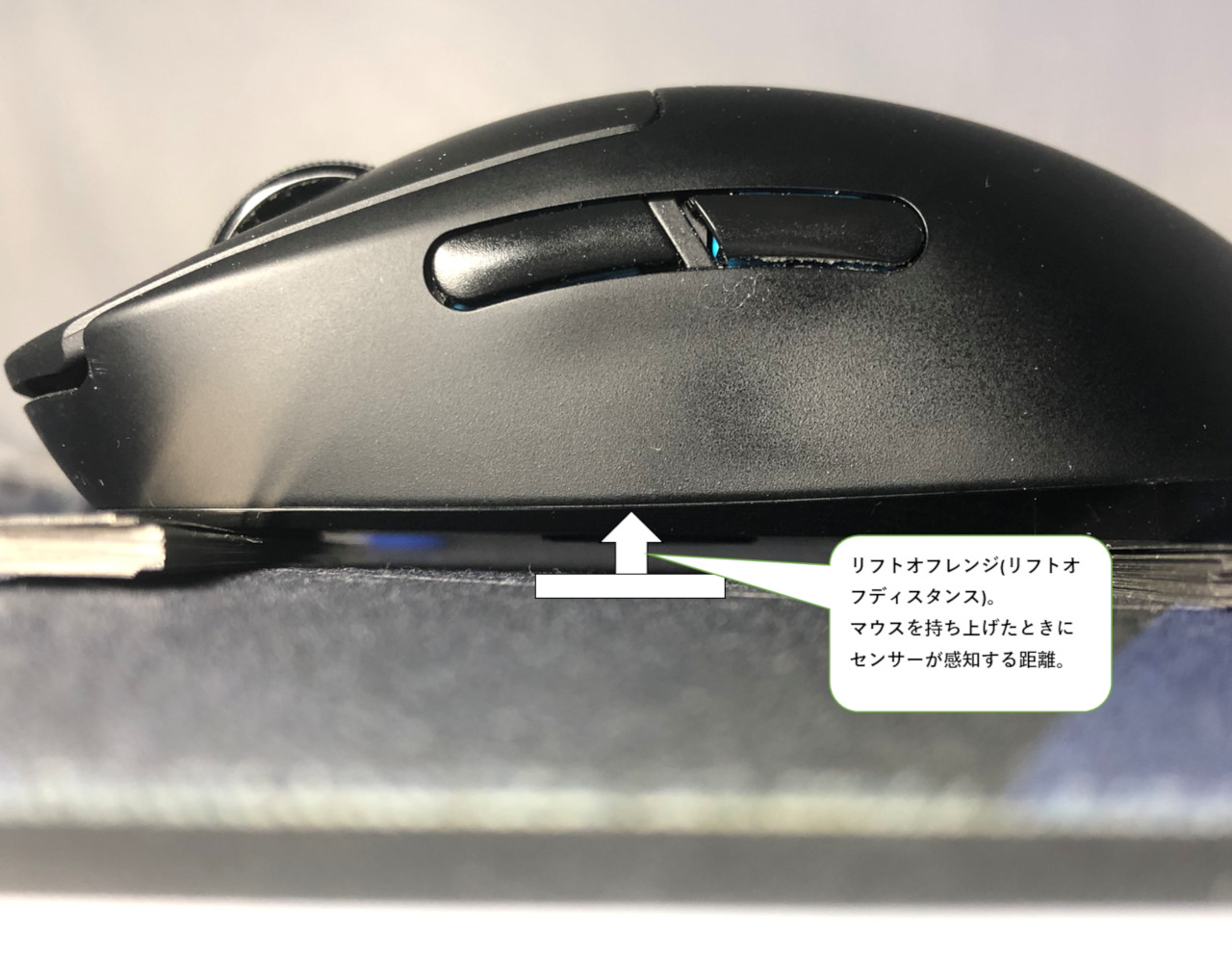

LoD(リフトオフディスタンス)

リフトオフディスタンス(LoD)とはマウスを持ち上げたときにセンサーが感知する距離のことです。

LoDは0.7~1.7mmの範囲から0.1mm刻みで設定できます。

実測のLoDは下のほうで確認します。

Angle Snapping

アングルスナップとは直線補正のことを言い、カーソル移動の際に上下左右の直線的な移動をするとき僅かなブレを補正してくれるという機能。

Ripple Control

リップル制御はカクつきやブレを抑える機能。

Disable LED on Lift-Off

マウスを持ち上げた時にLEDを無効にする機能。

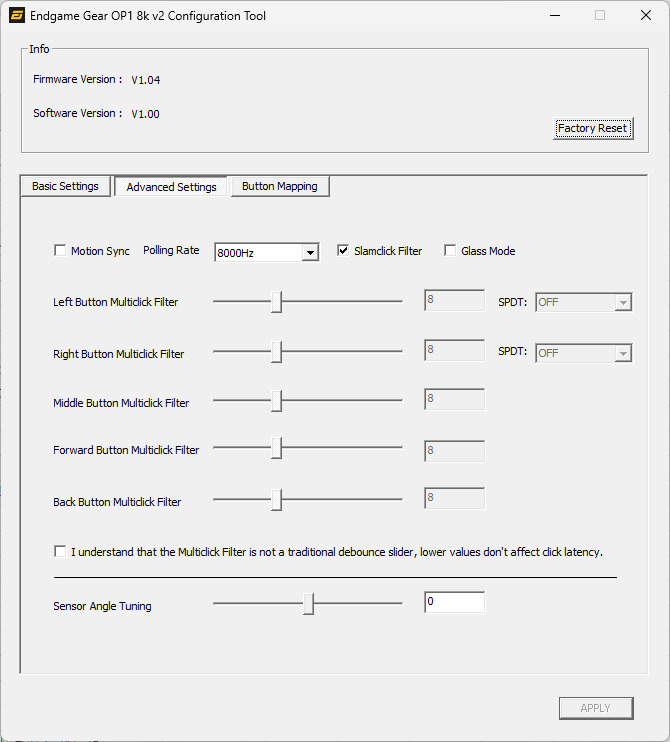

Advanced Settings

Motion Sync

ポーリングレートとセンサー処理を同期させ、一貫したトラッキングを実現するという機能のようです。

Polling Rate(ポーリングレート)

1秒間にマウスの操作情報を送信する回数のことで、カーソルの滑らかさや画面のブレに影響します。

ポーリングレートは1000/2000/4000/8000Hzから設定できます。

数値が高いほうがカーソルと画面が滑らかに動くので、基本的には高い数値に設定しておいた方がFPSゲーム的には有利に働きます。ただし2000Hz以上はPCスペックやゲームの対応ポーリングレートなどによっても使用感が変わるため、状況に合わせて設定する必要はあります。

Slamclick Filter

マウスを置く時の衝撃で意図せずクリックされてしまうのを防ぐための機能。

Glass Mode

半透明のガラスマウスパッド用モードっぽい。

設定するとポーリングレートが1000Hzに固定されます。

Multiclick Filter

スイッチのバウンスを排除する機能。デバウンスタイムとは違う。

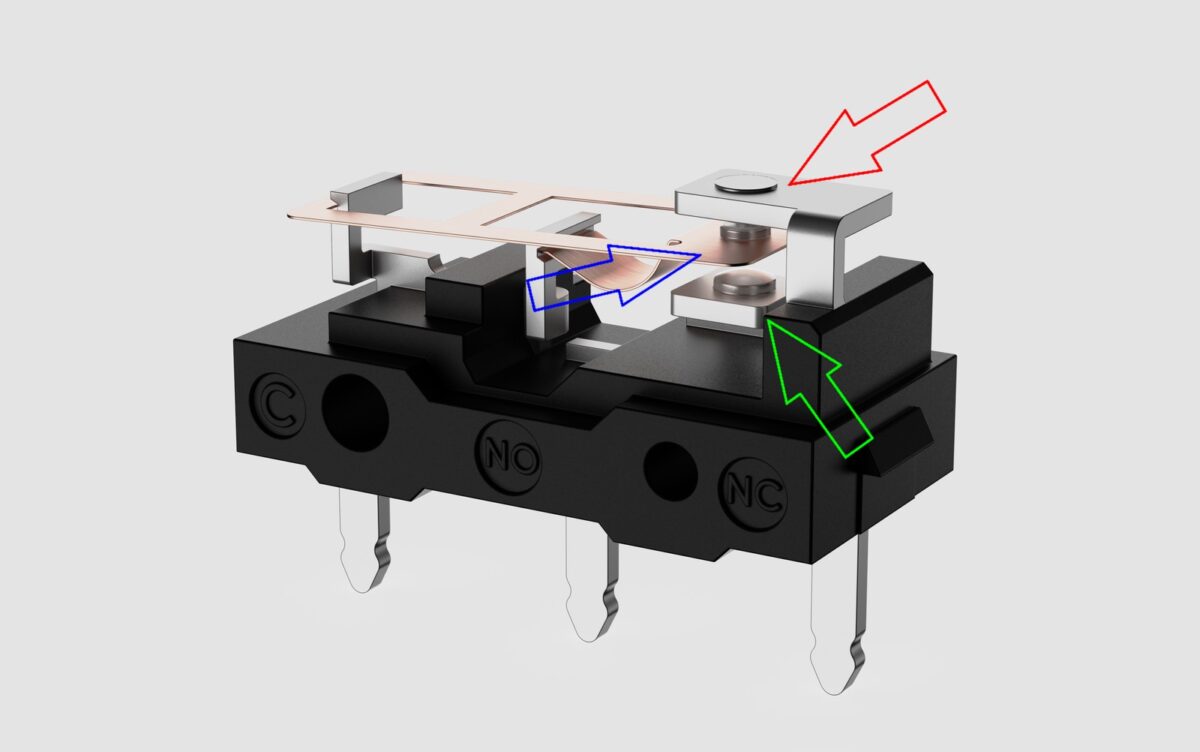

SPDT(左右クリックボタン)

- OFF:クリックすると板バネが下がり、先端(青)が下の接点(緑)に接触します。接触が完了すると、クリックとして作動します。ほとんどのマウススイッチが機能する一般的な方法

- GX Speed Mode:先端(青)が下方に動くと、上部接点(赤)との接触が失われたことが記録される。この接触の喪失がクリックとして作動する。板バネとが下方接点(緑)に到達するのを待つ必要がないため、この方法が最も速い

- GX Safe Mode:上部接点(赤)が離れており、かつ下部接点(緑)の接触することでクリックされる。ノーマル/OFFの場合と同等レベルですが、チャタリングを防げる点でアドバンテージがある

Sensor Angle Tuning

センサーの角度の調整。

マウスを水平移動させたときに、カーソルが斜めに移動してしまう際などの調整に便利。

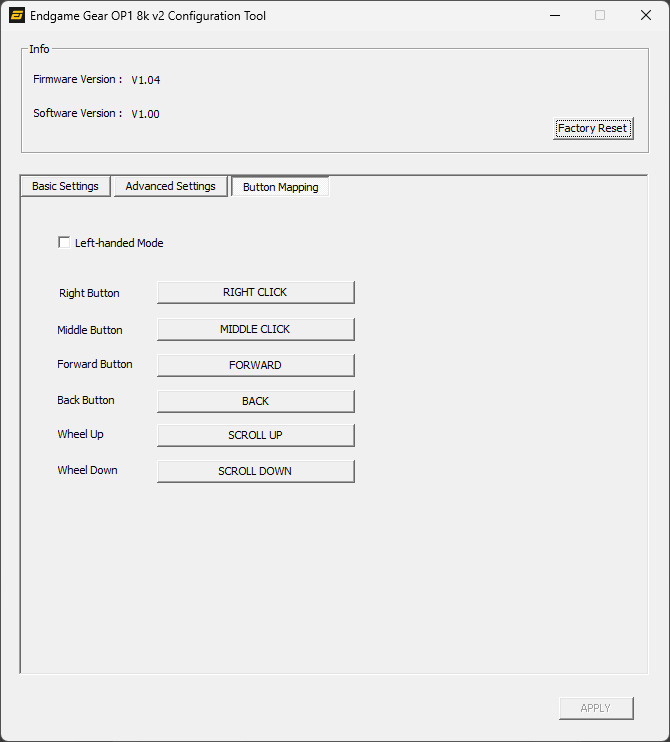

Button Mapping

各ボタンの機能割り当て。

リフトオフディスタンス(LoD)

- 検証用マウスパッド:SteelSeries QcK+

LoDは短すぎたり長すぎたりすると操作感に違和感が出てくることがあります。個人的な体感としては0.3~1.6mmの範囲であれば違和感無く操作できる印象です。

「OP1 8K V2」のLoDは0.7~1.7mmの範囲から0.1mm刻みで設定できるため、最短の0.7mmと最長の1.7mmで確認してみました。

測定結果

| 0.7mm | 0.6mm |

|---|---|

| 1.7mm | 1.2mm |

0.7~1.7mmでLoDに大きな差は無く、どの設定値でも問題なく使える印象です。基本的にはLoDは短めのほうがリフトオフ時に不要なセンサーの読み込みが起こらないので、操作が安定すると思います。

カーソル飛び

何種類かのマウスパッドでカーソル飛びを確認します。

確認結果

| ARTISAN FX 零 | 〇 |

|---|---|

| ARTISAN FX 飛燕 | 〇 |

| ARTISAN FX 雷電 | 〇 |

| ARTISAN FX 紫電改 | 〇 |

| SkyPAD Glass 3.0 XL | 〇 |

マウスを激しく振ってもどのタイプのマウスパッドもカーソル飛びはありませんでした。

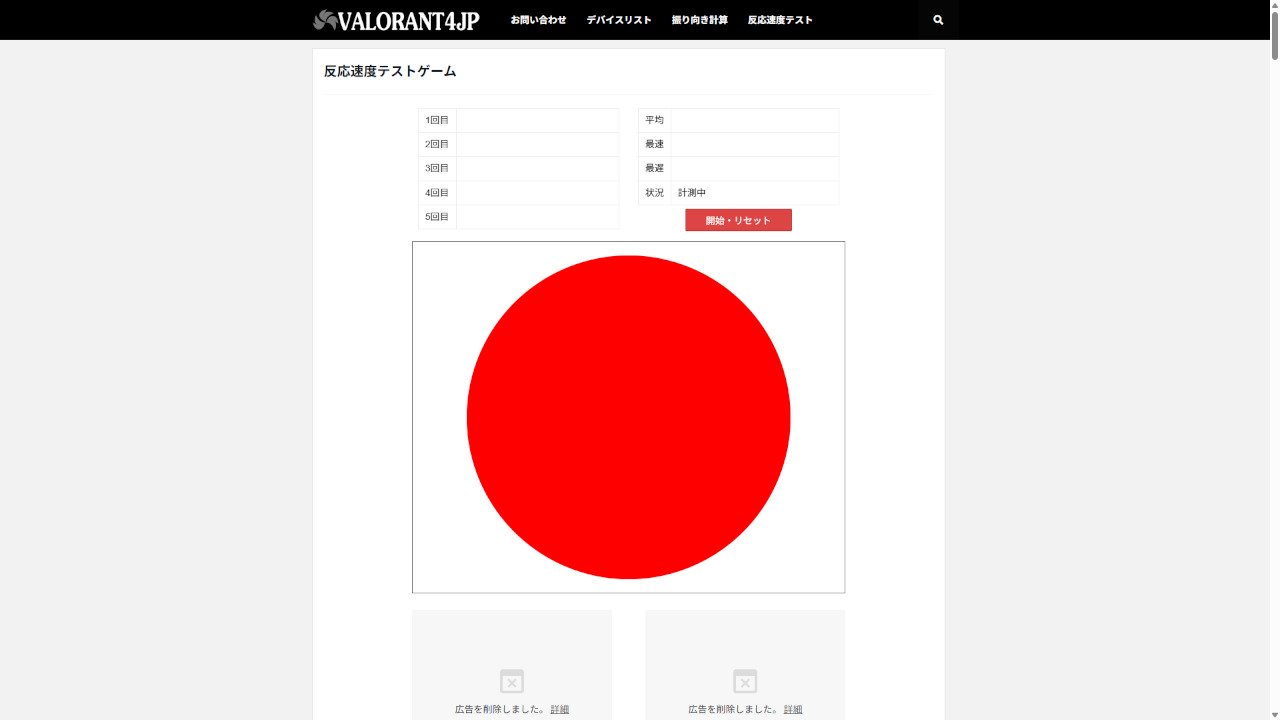

クリック反応速度

次はクリック反応速度を計っていきます※純粋なマウスの応答速度を計っているわけではないので参考程度にお考え下さい。

測定には「反応速度テストゲーム」というゲームを使わせていただいています。

測定結果

| SPDT:OFF | GX Speed Mode | GX Safe Mode | |

|---|---|---|---|

| 最速 | 0.143 | 0.146 | 0.15 |

| 最遅 | 0.158 | 0.157 | 0.154 |

| 平均 | 0.15225 | 0.15300 | 0.15260 |

SPDTスイッチによる処理の方式がいくかあるため、それぞれ確認してみました。

全てのモードでかなり速いタイムを出すことが出来ました。他のマウスと比べても十分すぎる速さだと思います。

モードの違いによる速度差や体感の差は無く、どれでもいいかなといった印象です。

ゲームでの使用感

マウスの持ち方との相性

|

|

|

持ち方としてはかぶせ持ち、つかみ持ち、つまみ持ちで確認してみました。

※私の手のサイズは中指の先端から手首までで約18cmと標準的サイズです。手のサイズによっても使用感に違いが出るので、その点はご了承いただければと思います。

前モデルまでの「OPシリーズ」と形状は全く同じなので、操作感は基本的に変化ありません。

やはり一番相性が良い持ち方はつかみ持ちで、指を前方側に置きやすく自然と手のひら後部側に引き付けやすいグリップ感です。

先細りと小さめということもあり、つまみ持ちとつかみ持ちが合わさった持ち方になりやすいです。指先での操作を得意とし、指で微調整したい場合や指先から動かす人にとっては使いやすいと思います。

手のサイズにも寄りますが、手のひら後部とのフィット感はとても弱く、指で握るという感覚が強いマウスです。力みやすいですが素早い操作が出来、キビキビとしたAIMを好む人には相性が良さそうと感じます。その反面脱力したスムーズなAIMは相性が良くないようにも感じました。

かぶせ持ちは一応かぶせ持ちの形で保持することは出来ますが接地面積が少なく、ほぼ指を伸ばしたつかみ持ちといった感じのグリップになります。

つまみ持ちも可能ですが、指が前方側に滑りやすく安定はしない印象でした。

ポーリングレートによる視認性の差

当マウス最大の魅力とも言える『8000Hzポーリングレート』ですが、せっかくなので前回レビューした4000Hzの「OP1w 4K」と比較してみました。

4000Hzでも十分高いポーリングレートなので大きな差はもちろんありませんが、やはり8000Hzのほうがマウスを操作しているときの残像感が少ないです。残像感が少なくなれば敵の視認性も大きく影響するため、かなりのアドバンテージになると思います。

また当マウスは有線マウスなので、問題視される8000Hzによるバッテリー消耗を気にする必要が無いのも大きな魅力です。個人的にはワイヤレスということよりもポーリングレートが高い事の方がメリットとして大きいと感じるため、4000Hzのワイヤレスの「OP1w 4K」よりも8000Hzの有線の「OP1 8K V2」のほうが扱いやすいんじゃないかと思います。しかも軽いですしね。

SPDT

体感できる違いはありません。

まとめ

やはり8000Hzは良いなと感じました。以前レビューした4000Hzの「OP1w 4K」も十分使いやすいものですが、より軽量で8000Hzの「OP1 8K V2」はより魅力的なマウスになっていると個人的には感じました。有線なのでケーブルの煩わしさはやはりありますが、それを差し置いても上回るメリットがあると思いました。

マウスの持ち方の相性としてはやはりつかみ持ち向けなので、つかみ持ちユーザー向けのマウスです。かぶせ持ちやつまみ持ちにはあまり適さないと私は感じました。つかみ持ちユーザーにはかなりおすすめできるマウスです。

⇓その他のゲーミングマウスのレビュー記事は以下で確認できます⇓

⇓おすすめのゲーミングマウスと選び方を以下で解説しています⇓