当記事ではRazer(レーザー・レイザー)のゲーミングマウス「DeathAdder V4 Pro」をレビューしていきます。

提供:Razer

特徴

DeathAdder V4 Pro は、eスポーツ向け製品の評価や人気ランキングを取り扱う Pr

https://prosettings.net/

- 有線/無線共に8000Hzポーリングレートに対応

- オプティカル式スクロールホイール:機械式スクロールホイールよりも高精度かつ高耐久な、Razer初のeスポーツ向けオプティカル式スクロールホイール

- 第2世代 Focus Pro 45K オプティカルセンサー:最大45,000DPI、900IPS、85Gの改良されたセンサーで、正確なトラッキングを実現

- 第2世代 Razer HyperSpeed Wireless:63%以上効率化され、前世代よりも37%低いレイテンシーで真の8000Hzを実現

- 第4世代オプティカルマウススイッチ:1億回を超える驚異的なクリック寿命と大幅に強化されたクリック感

- 56~57gの超軽量デザイン

性能(スペック)

| 接続方法 | 有線 / 無線(2.4GHz) | |

|---|---|---|

| 本体 | ボタン類 | 左右クリックボタン、左サイド×2、ホイールボタン、DPIボタン |

| 長さ | 128mm | |

| 幅 | 68mm | |

| 高さ | 44mm | |

| 重量 | 56g(ブラック) 57g(ホワイト) |

|

| ケーブル | タイプ | 着脱式編込みUSB Type-A to C |

| ケーブル長 | 約1.9m | |

| センサー | センサー名 | 第2世代 Razer Focus Pro 45K |

| DPI | 45,000 | |

| ポーリングレート | 8,000 | |

| 最大認識速度(IPS) | 900 | |

| 最大加速度(G) | 85 | |

| スイッチ類 | 左右クリック | 第4世代Razerオプティカルスイッチ(1億回耐久) |

| ミドルマウスボタン | – | |

| サイドボタン | – | |

| ホイール | オプティカル式スクロールホイール | |

| バッテリー | 寿命 | 150時間(1000Hz) 22時間(8000Hz) |

| 充電時間 | – | |

| ソフトウェア | Razer Synapse | |

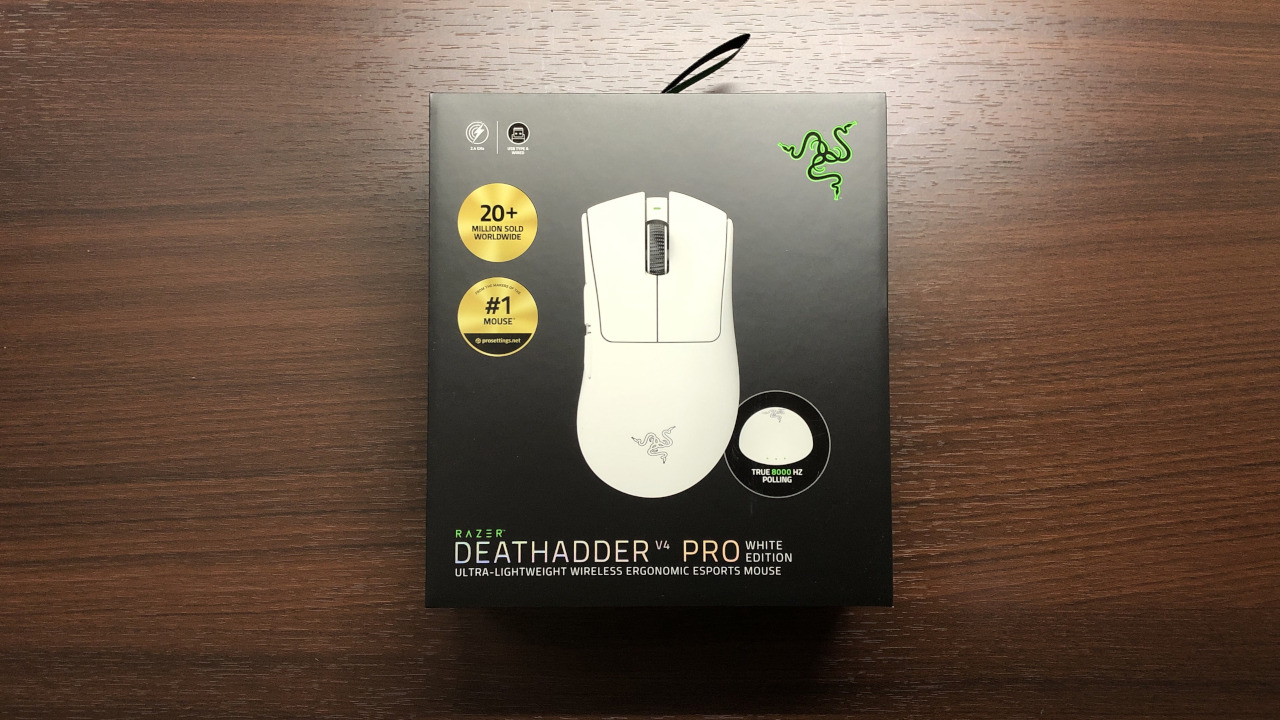

パッケージ内容

梱包状態

|

|

|

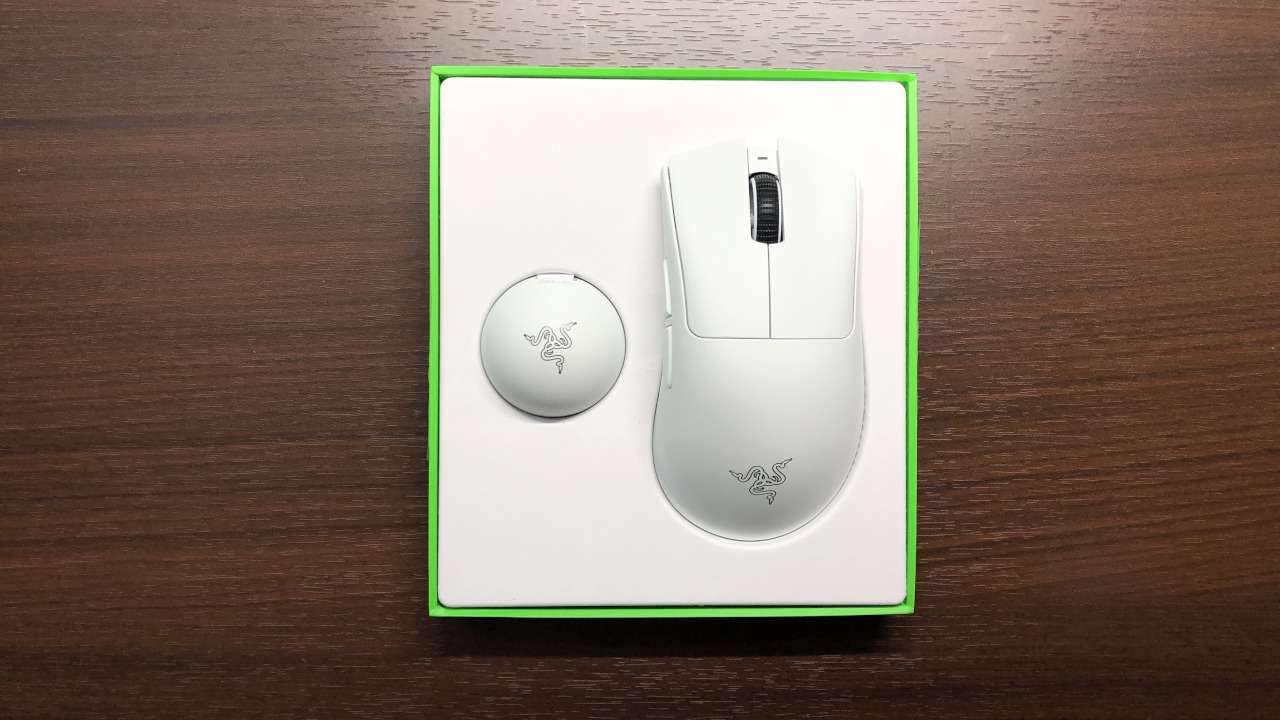

内容物

|

|

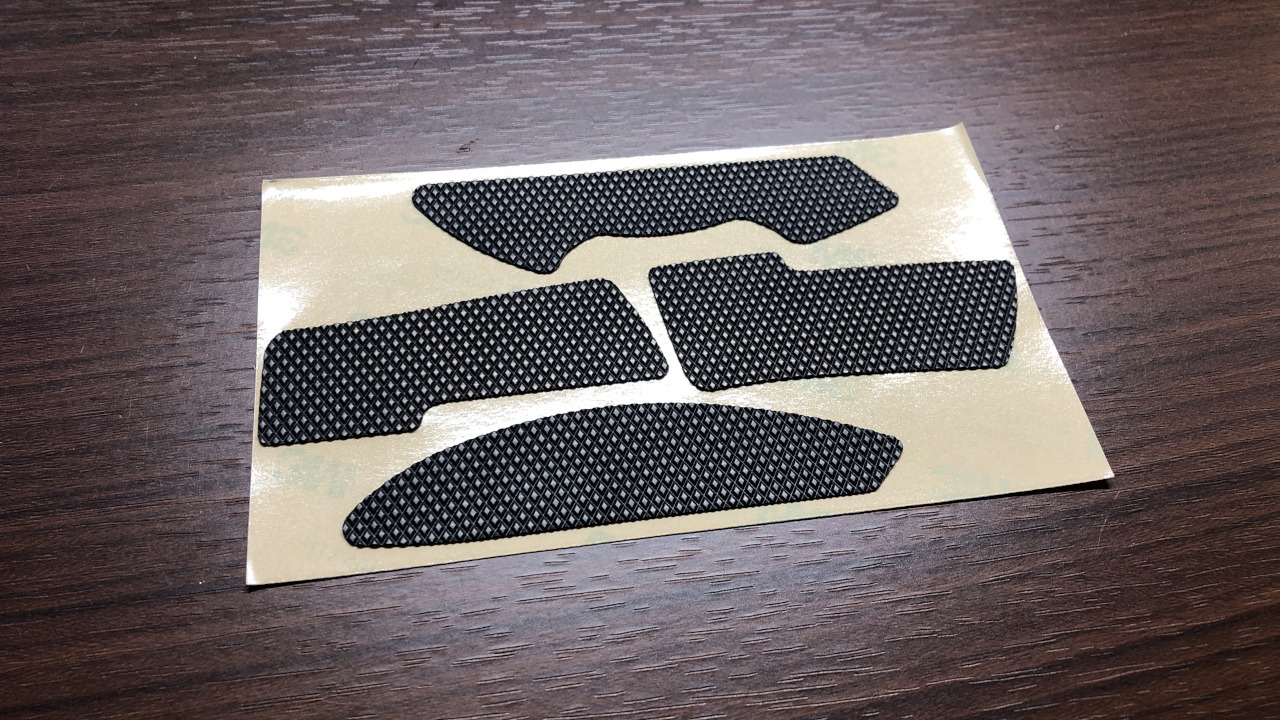

マウス本体、USB Type-C 充電ケーブル、HyperSpeed Wireless Gen-2ドングル、グリップテープ、取扱説明書。

仕様

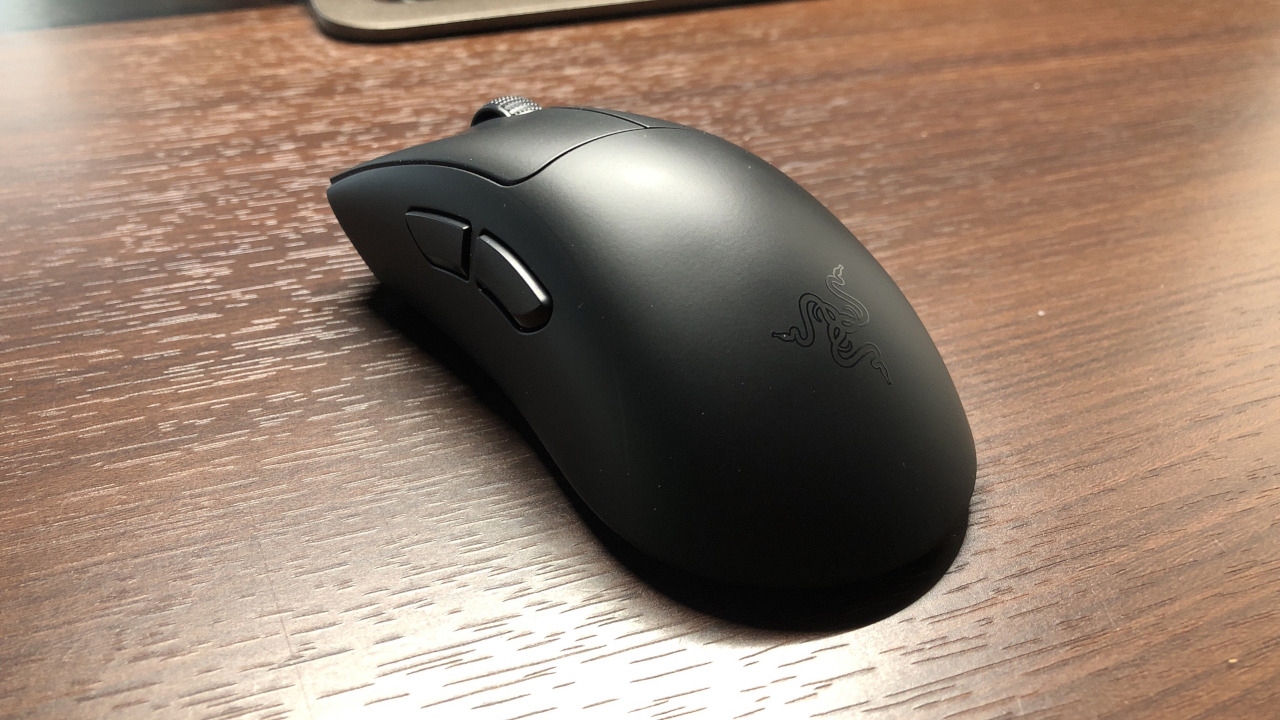

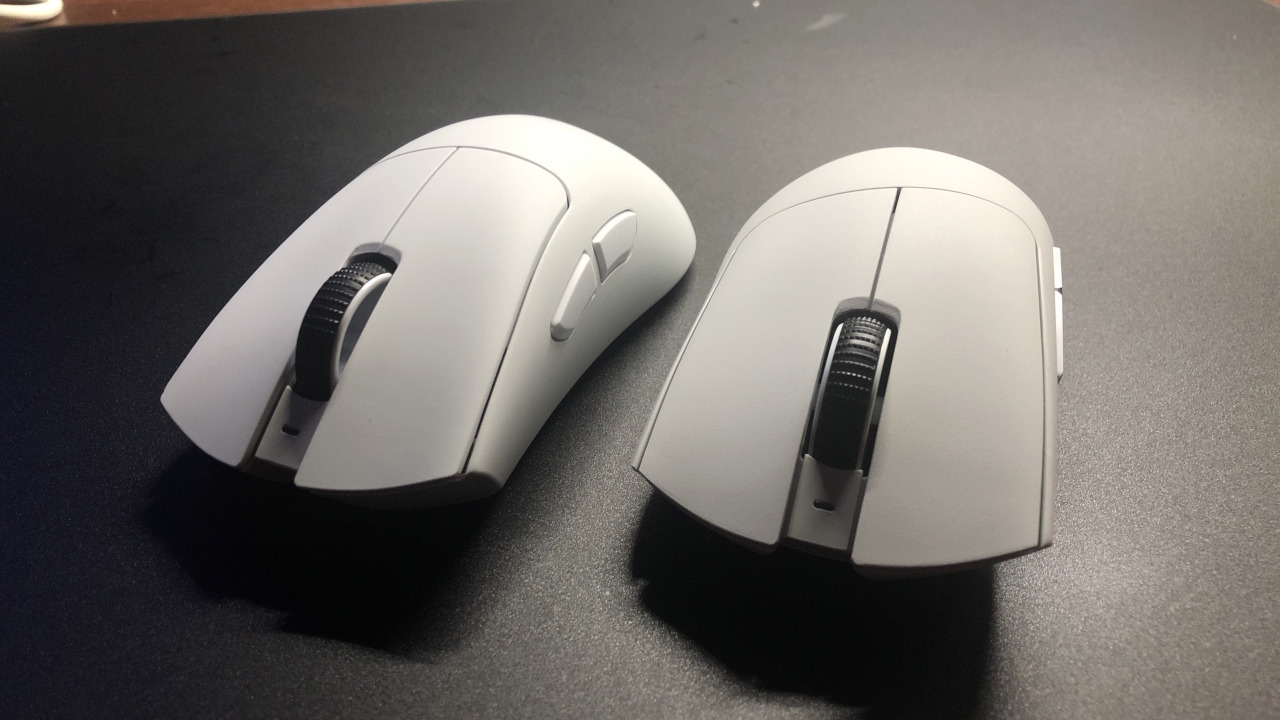

形状

|

|

|

|

|

|

形状やサイズ感はV3 Proと全く同じで、大きめの左右非対称形状。V2以前よりも持ち上げ動作がしやすく、手のひらに馴染みやすい形状になっています。

表面加工(質感)

|

|

|

表面加工はV3で好評だったスムースタッチとは少し異なり、V3はしっとりとした質感で肌に張り付く質感だったでしたがV4では少しサラサラ寄りになっています。V3のスムースタッチに近しい質感にはなっているのでグリップ力はそれなりにありますが、V3のスムースタッチと比べると明確にグリップ力は落ちています。

てっきりスムースタッチは引き継がれるものと思っていましたが、あえて変更を加えているのは何か理由があるのでしょうか。触った感じ耐久性が弱そうではあったので、もしかしたらその可能性も考えられます。スムースタッチがかなり良かっただけに、少し残念な変更点ではあります。(※V3 HyperSpeedの表面だけが特別な可能性もあります)

とは言え現行でも必要十分なグリップ力を持ち、グリップテープも付属していますが使わなくても問題ないレベルではあります。

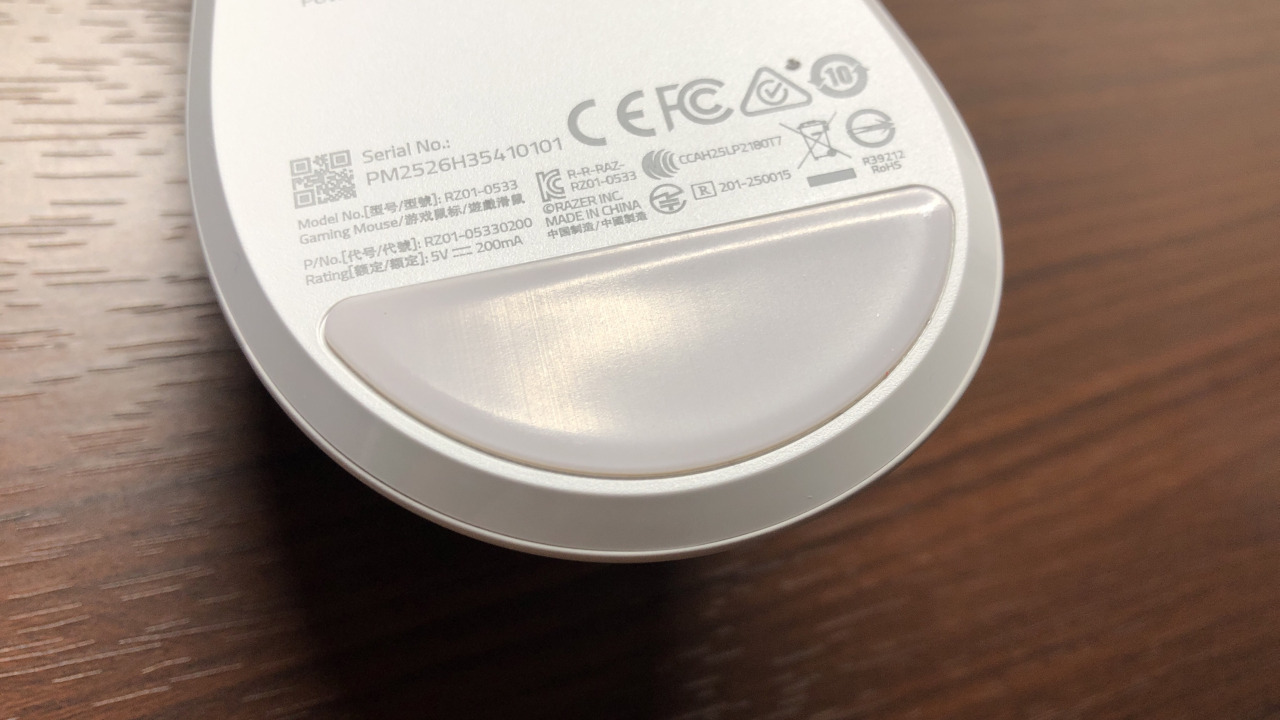

ソール

|

|

|

|

ソールはV3 Proでは小さめのソールでしたが、V4は大きめのソールになっています。

ソールの滑りやすさとしては十分滑りやすく、大きめのソールと言うだけあり沈み込みによる速度変化は少ない印象。

重量(軽さ)、重量バランス

|

|

実測重量は以下のようになっています。

| V4 Pro | 56.2g |

|---|---|

| V3 Pro | 64.1g |

実測重量は56.2gとV3 Proと比べてもしっかり軽量化されています。このサイズ感でこの重量はかなり軽い部類に入ると思います。

重量バランスとしては一番窪んでいる位置を持って前後のバランスが取れるといった感じで、やや前方に寄ったバランスになっています。窪みに合わせて指を置けば基本的にどのような持ち方をしても重量バランスの偏りは感じられません。

ケーブル

ケーブルは太めの布巻きケーブルですが芯を感じる硬さで、有線としての利用は不向きに感じられます。

基本はドングル、充電用と言った印象。

HyperSpeed Wireless Gen-2ドングル

|

|

|

第2世代 Razer HyperSpeed Wireless接続用の新しいドングル。「63%以上効率化され、前世代よりも37%低いレイテンシーで真の8000Hzを実現」しているようです。電力効率が上がり遅延が減ったということですね。

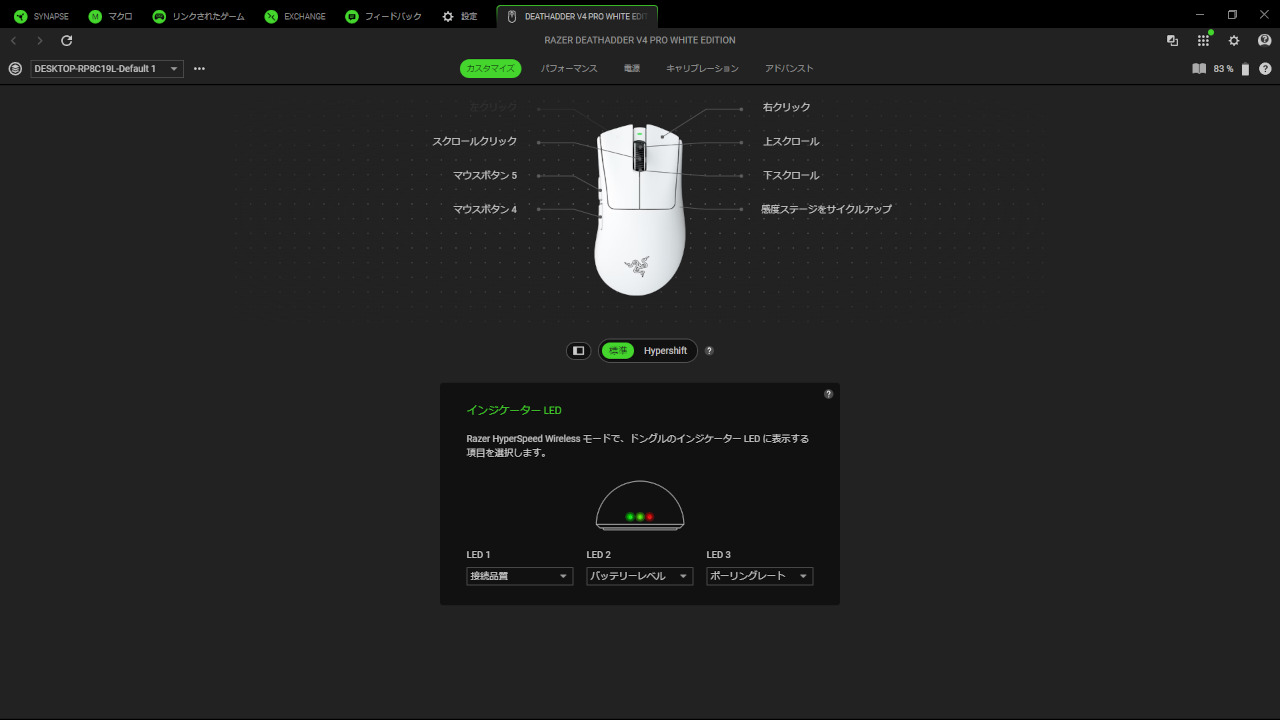

ドーム型のドングルでデザインは中々よさげ。マウスの状態を確認できるLEDインジケーターが備わっており、左がワイヤレスの接続状況、中央がバッテリー残量、右がポーリングレートに対応しています。インジケーターの内容はソフトウェアから設定変更も可能です。

ボタン類

左右クリックボタン

メインボタンには「第4世代オプティカルマウススイッチ」が搭載されています。前モデルよりも耐久性が上がり、一億回の耐クリック回数。クリック感が改良され、12%軽くなり歯切れの良いクリック感になっているようです。

V3 Proと比べると明言通りで、明確に押下圧が軽くかなりあっさりとしたクリック感になっていることが分かります。かなり軽い力で押し込むことが出来るため素早くクリックすることが出来ますが、押し込みの後の反発がかなり弱いため指をしっかり上げる意識で上げないとスイッチが戻りきらないことがあります。普通のマウスはクリックした後指の力を抜けば自然とクリックボタンが上がりますが、V4 Proのクリックボタンは自ら指を上げないとボタンも上がらないといった具合です。そのためクリック時の違和感が強く、指が詰まる感覚があるのでやや慣れが必要な印象です。特に連打する時に影響が強く、たまに連打が途切れてしまうことがあります。このようなクリック感は初めてだったので考えもしませんでしたが、押し込みは軽くても問題ないですが反発の強さはある程度必要なんだなと思いました。

クリック音はやや甲高い音で、やや大きめと言った印象。

形状は前方は凹状、手前側にいくほど凸状になっていく形状をしています。溝がしっかりあるので指の位置はスッと決まりやすいタイプです。

サイドボタン

サイドボタンはいつもと変わらず平たく大きめの形状で、位置的には窪みの位置のやや後方側にあり十分な高さがあります。ちょっとした変更点で2つのサイドボタン間に少し間隔が設けられています。

押下圧も軽くサクッと押し込めます。

スクロールホイール

V4 Proではスクロールホイールもオプティカル式になったようで、物理的接点が無くなり耐久性が向上しています。

物理的接点が無いとはいえコリコリ感はしっかりあり、程よくノッチ感が伝わります。ボタンの押下時はしっかりとしたクリック感とクリック音が鳴ります。スクロールホイールはやや軽めで、ホイールボタンは標準的~やや重めといった感じ。

その他のボタン

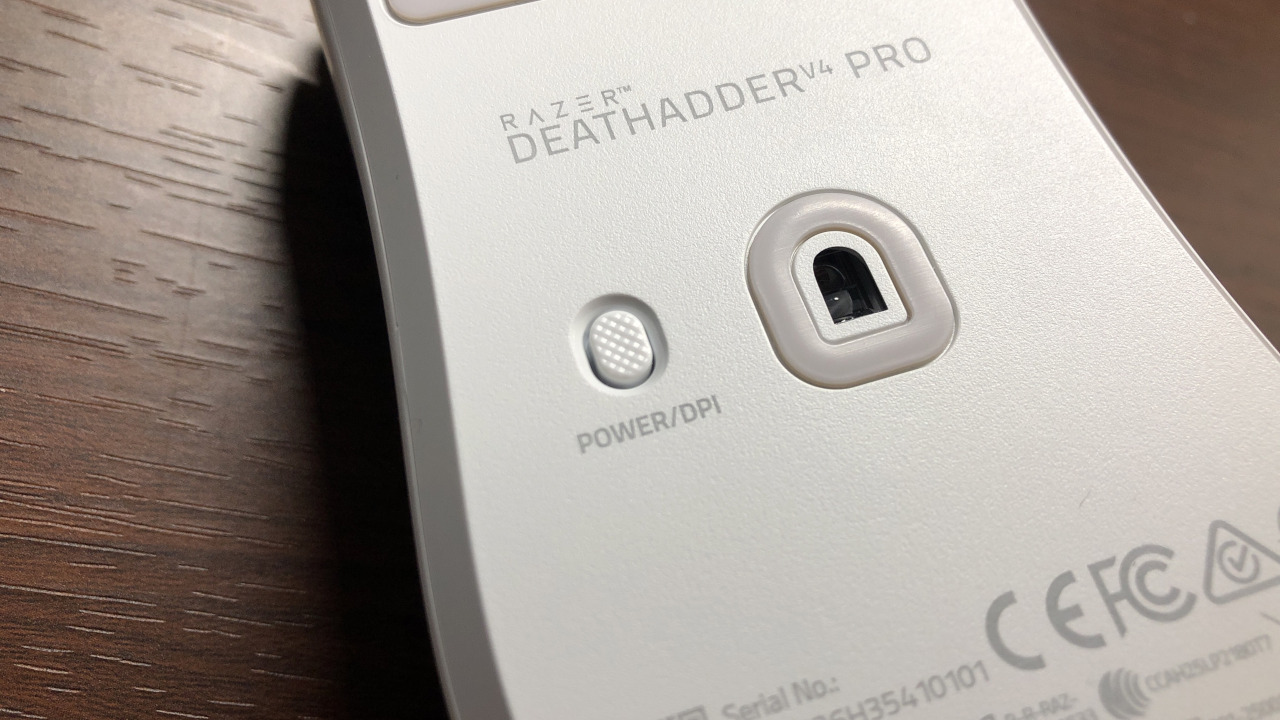

底面には右側にDPI/電源ボタンが備わっています。

ソフトウェア(Razer Synapse)

カスタマイズ

各ボタンは割り当て変更が可能です。

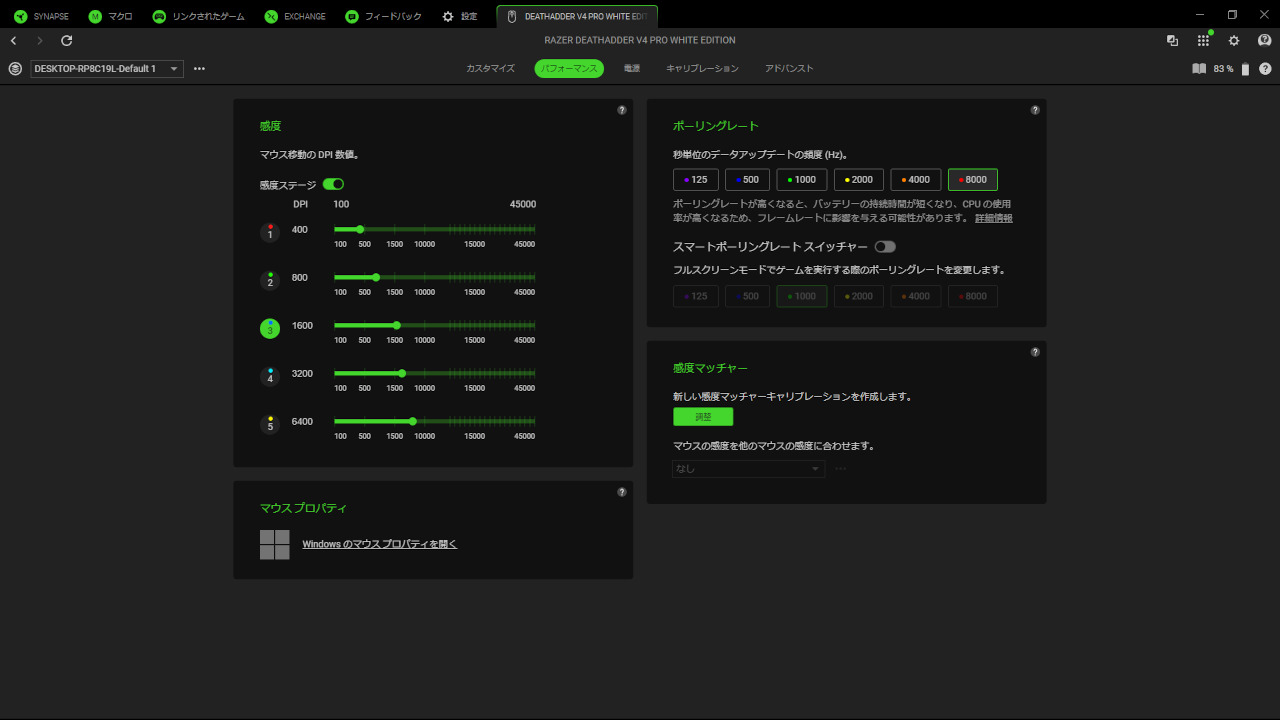

パフォーマンス

感度

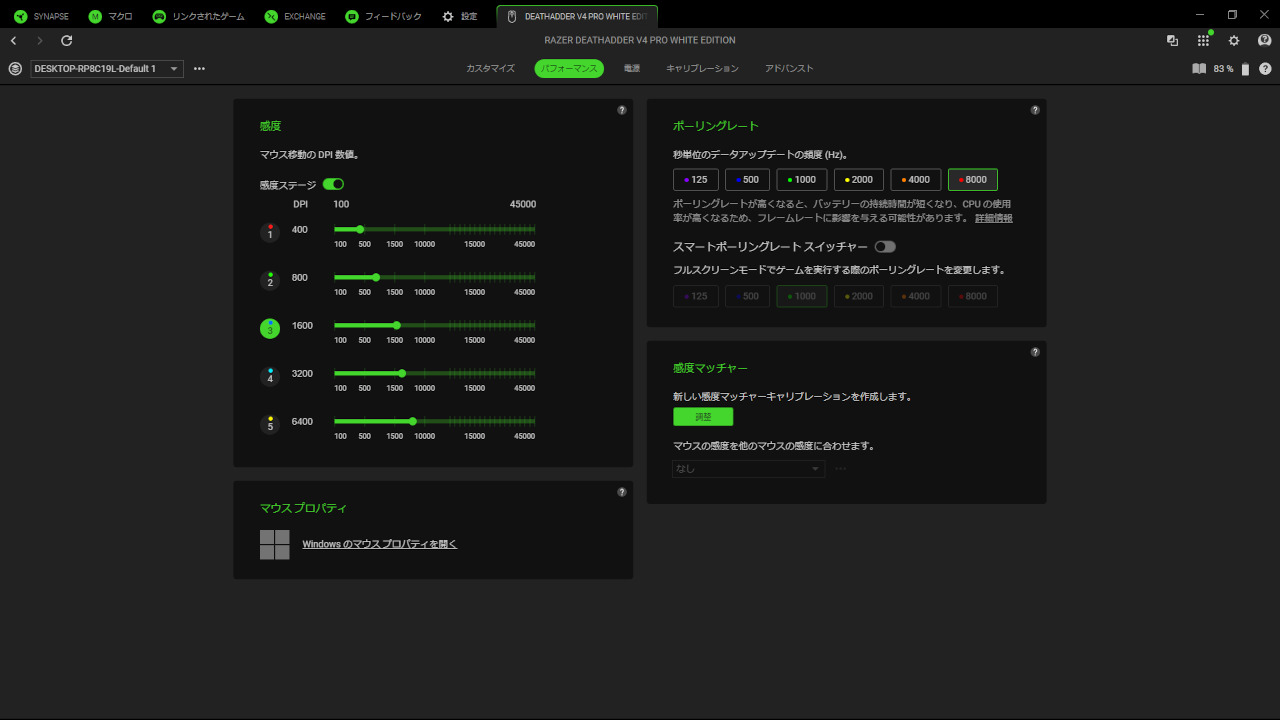

マウス感度(DPI)を調整する項目。100~45000DPIの範囲を1刻みで設定することができます。デフォルトでは400/800/1600/3200/6400です。

またDPIは水平、垂直方向を別々に設定することもできます。

感度ステージは5段階まで設定でき、DPI切替ボタンで切り替えることができます。

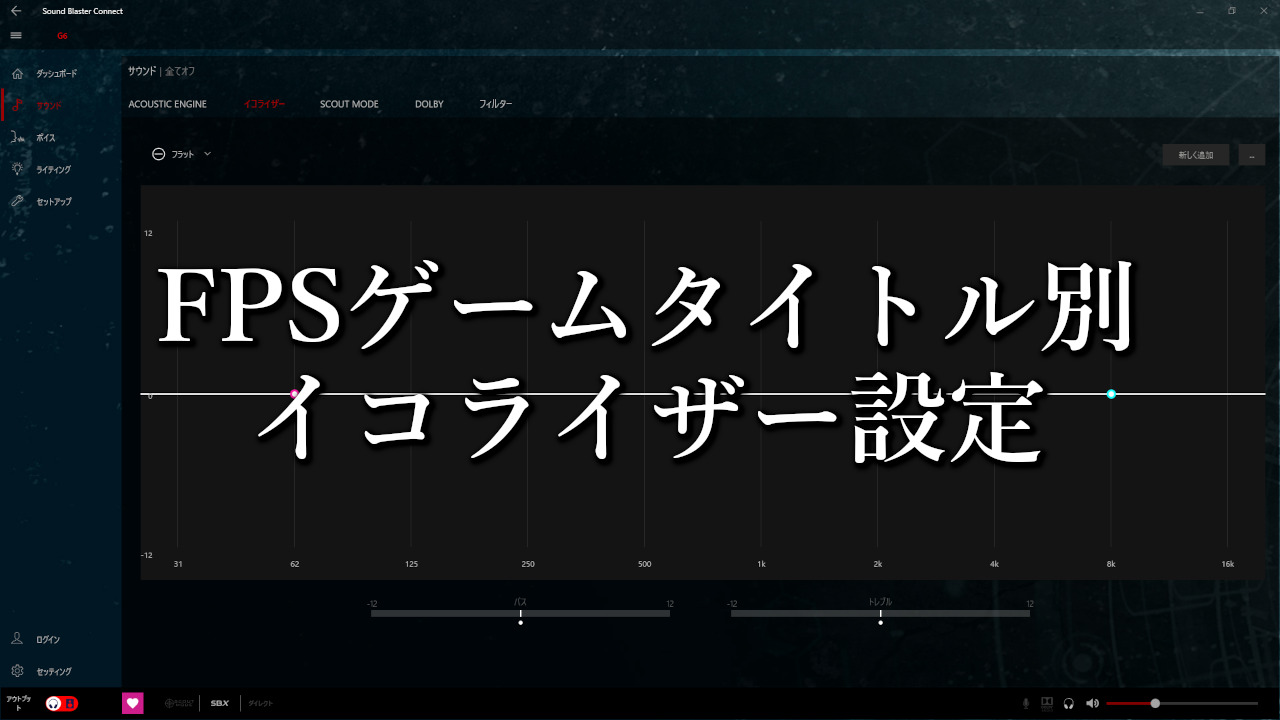

ポーリングレート

1秒間にマウスの操作情報を送信する回数のことで、応答速度だけでなくカーソルの滑らかさや画面のブレにも影響します。

有線・無線共に8000Hzに対応しており、125/500/1000/2000/4000/8000Hzから設定できます。

数値が高いほうがカーソルと画面が滑らかに動くので、基本的には高い数値に設定しておいた方がFPSゲーム的には有利に働きます。しかしゲームによって対応している最大ポーリングレートが異なり、その最大ポーリングレートを超えるポーリングレートに設定するとカーソルが飛んだりセンサー挙動が不安定になる原因になるため注意が必要です。

【スマートポーリングレートスイッチャー】

この機能をONにすることで、ゲーム画面から裏画面に行った時などに自動的にポーリングレートが切り替えられるようになります。

これによって省電力を図れます。

感度マッチャー

別のマウスとの感度をマッチングし、DPIのズレを無くす機能。

基本別々のマウスで同じDPIに設定していても感度が一致することはありませんが、この感度のズレを自動的にマッチングしてくるためすぐにマウスの乗り換えが出来ます。とは言えマウスの形状が変われば同じ感度でも感覚は異なるため、ある程度自分で修正する必要は出てくるかとは思います。

電源

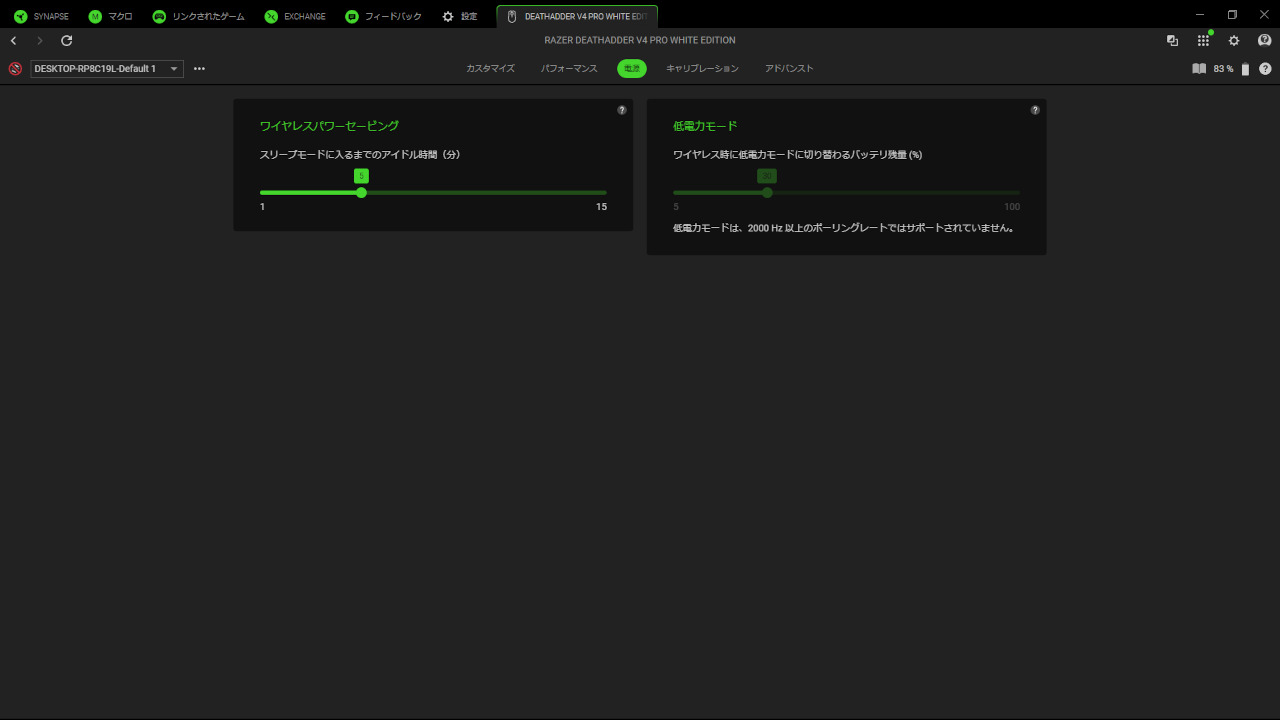

ワイヤレスパワーセーブ

スリープモードにするまでのアイドル時間(分)。1~15分。

低電力モード

ワイヤレス時に低電力モードに切り替えるバッテリーレベル(%)。0~100%。

較正

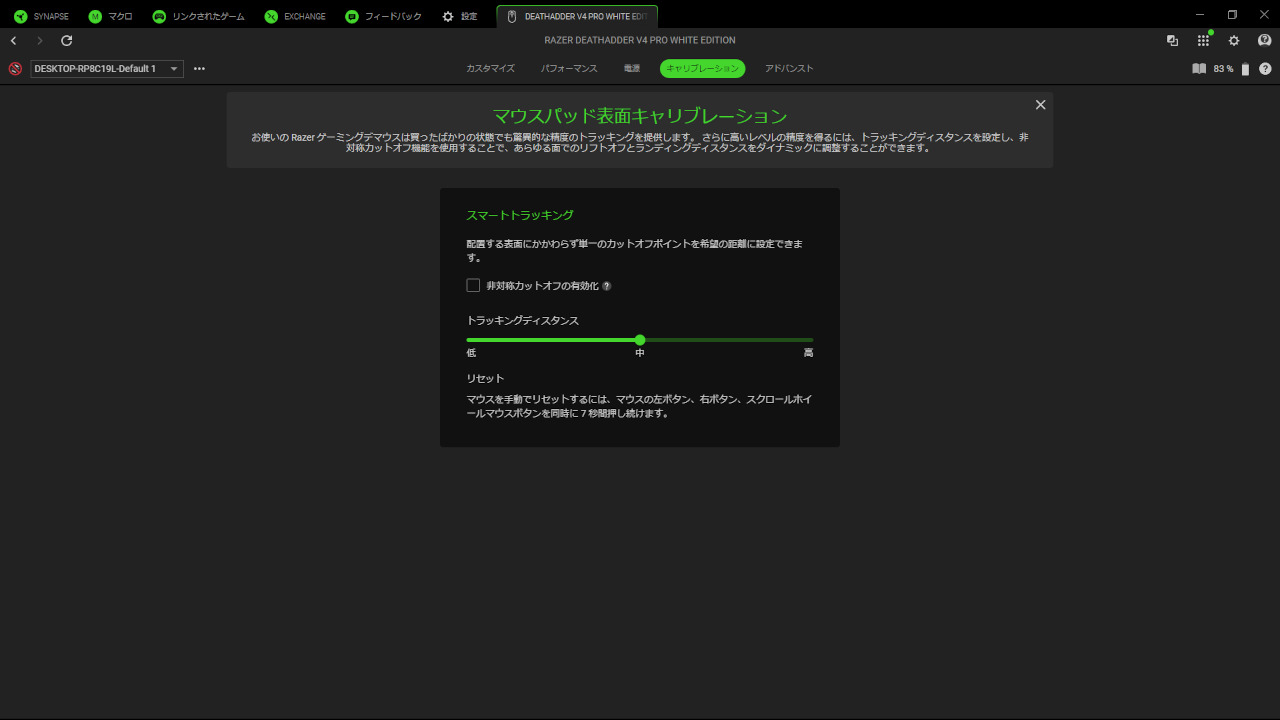

較正ではマウスパッドやLoD関連の設定が出来ます。

スマートトラッキング

表面に合わせて自動的にLoDを調整してくれる機能。

トラッキングディスタンスは低/中/高の3つから選択できます。

実測LoDやおすすめの設定は下のほうで解説します。

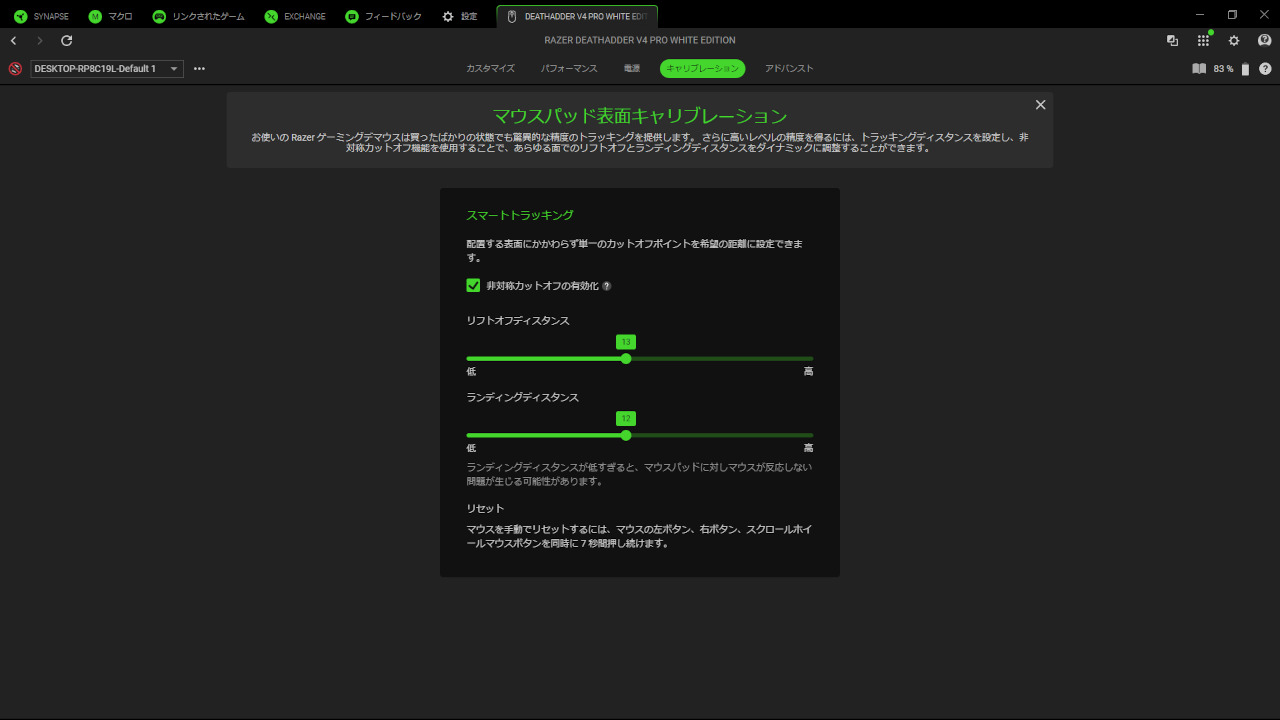

非対称カットオフ

リフトオフ距離と着地距離を別々に設定できる。

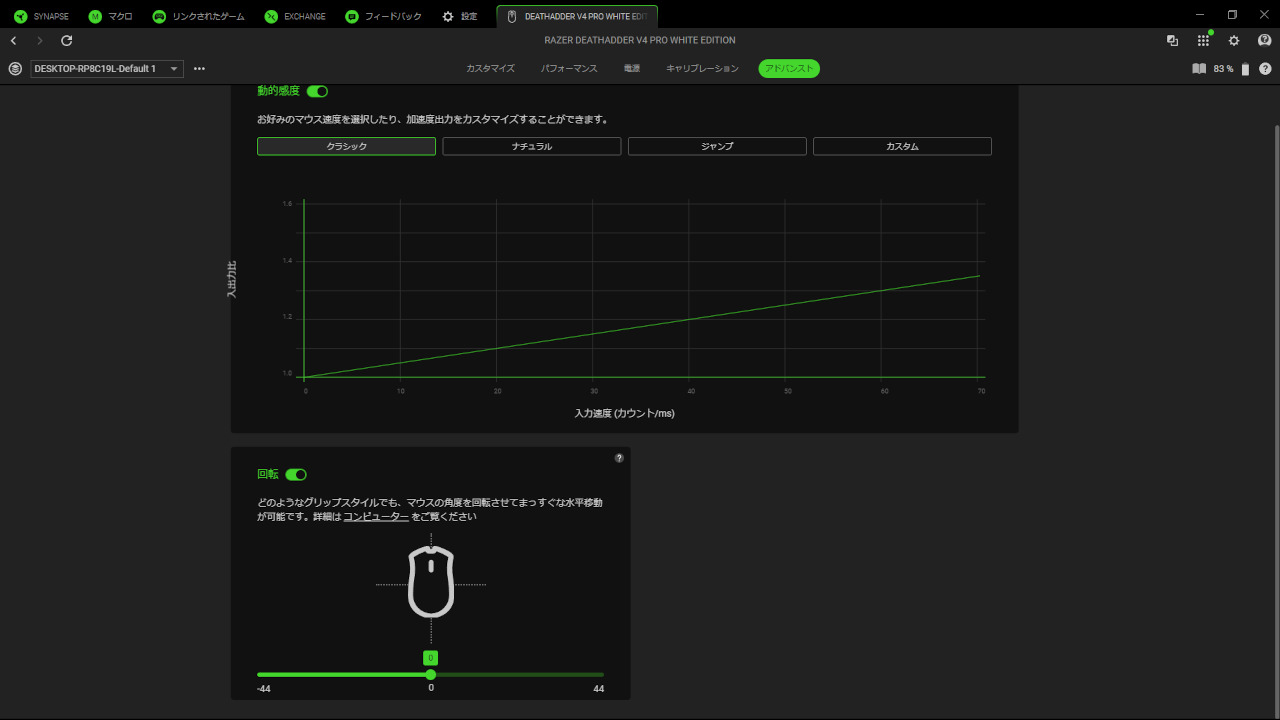

アドバンスト

動的感度

加速度のカスタマイズ。

- クラシック:速度に応じて連続的に増加

- ナチュラル:しきい値に達するまで徐々に増加

- ジャンプ:急激な動きの際に著しく増加

- カスタム:カスタマイズ

回転

センサーを仮想的に傾けることで、マウスを水平移動させたときにカーソルが斜めに移動してしまう現象を抑制できる機能。

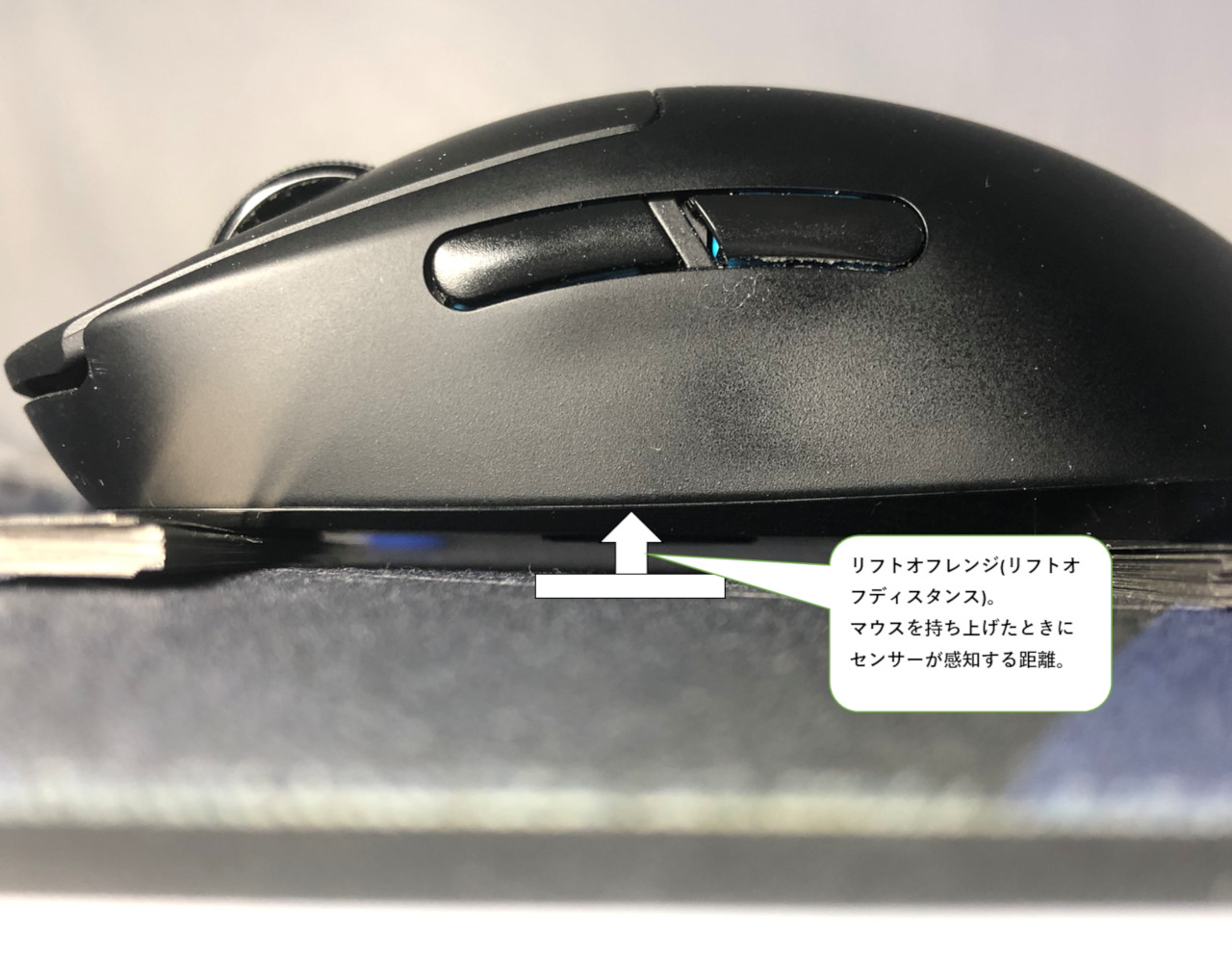

リフトオフディスタンス(LoD)

- 検証用マウスパッド:SteelSeries QcK+

LoDは短すぎたり長すぎたりすると操作感に違和感が出てくることがあります。個人的な体感としては0.3~1.6mmの範囲であれば違和感無く操作できる印象です。

測定結果

| 低 | 0.5mm |

|---|---|

| 中 | 0.5mm |

| 高 | 0.5mm |

ソフトウェアによってLoDの設定を変更できますが、変更しても実測LoDに変化なし。恐らくソフトウェアのバグ的なものだと思うのでそのうち治るんじゃないかと思います。(※よくあること)

0.5mmでも問題ないので、基本は困らないかと思います。

カーソル飛び

何種類かのマウスパッドでカーソル飛びを確認します。

確認結果

| ARTISAN FX 零 | 〇 |

|---|---|

| ARTISAN FX 飛燕 | 〇 |

| ARTISAN FX 雷電 | 〇 |

| ARTISAN FX 紫電改 | 〇 |

| SkyPAD Glass 3.0 XL | 〇 |

マウスを激しく振ってもどのタイプのマウスパッドもカーソル飛びはありませんでした。

クリック反応速度

|

|

次はクリック反応速度を計っていきます※純粋なマウスの応答速度を計っているわけではないので参考程度にお考え下さい。

測定には「反応速度測定-改」というゲームを使わせていただいています。

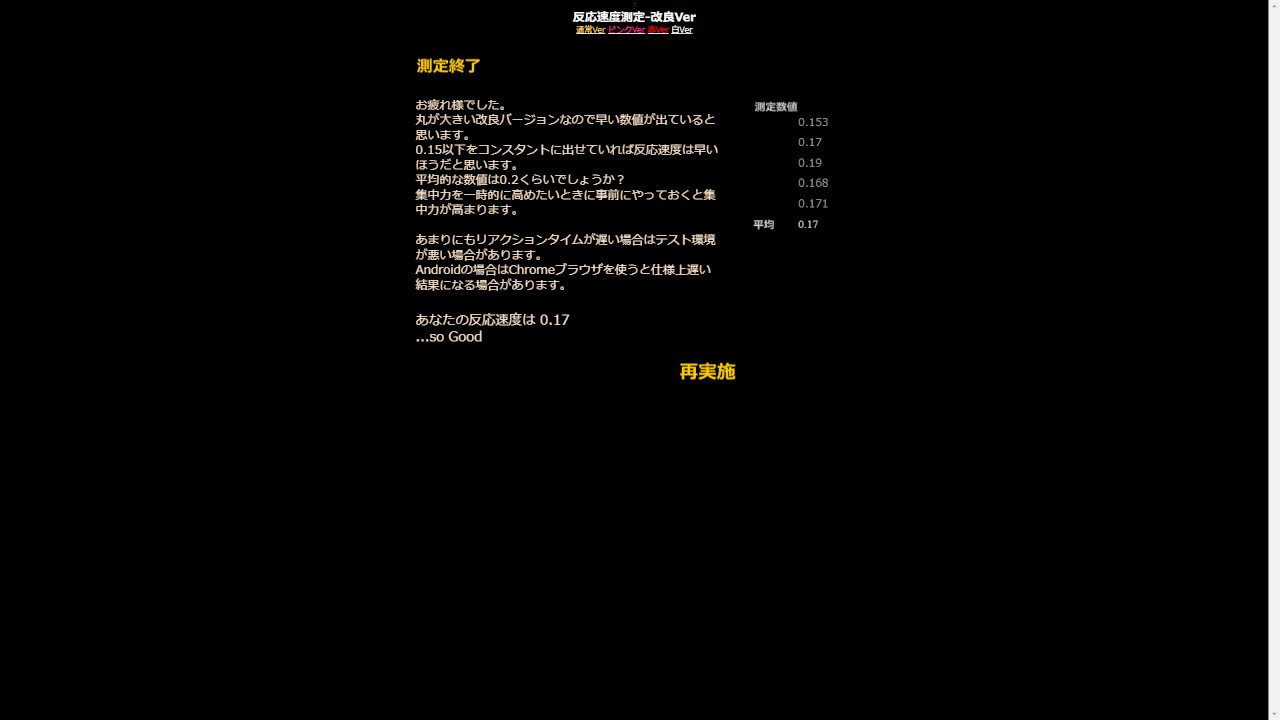

測定結果

| 1000Hz | 8000Hz | |

|---|---|---|

| 最速 | 0.134 | 0.134 |

| 最遅 | 0.155 | 0.153 |

| 平均 | 0.14688 | 0.14650 |

かなり速いかもしれません。クリックボタンの押下圧が軽いおかげもあるかと思いますが、今までにない程速く反応できていました。ここまで速いと応答速度に敏感な人であれば、クリックやカーソルの反応速度の違いに体感できる人もいるのではないかと思います。(私は感じられませんでしたが)

スイッチのおかげなのかセンサーのおかげなのかワイヤレス通信なのか、はたまた全ての恩恵のおかげなのか分かりませんが、性能の良さを感じられるアップデートでした。

ゲームでの使用感

マウスの持ち方との相性

|

|

|

持ち方としてはかぶせ持ち、つかみ持ち、つまみ持ちで確認してみました。

※私の手のサイズは中指の先端から手首までで約18cmと標準的サイズです。手のサイズによっても使用感に違いが出るので、その点はご了承いただければと思います。

DAシリーズは基本的にかぶせ持ちとつかみ持ちとの相性が良いです。つまみ持ちは指の置く位置が定まりにくい点やサイズ的に多すぎる点など相性は良くありません。ただつまみ持ちで指を使わず手首で操作するという場合は悪くありません。

V4 Proでかぶせ持ち、つかみ持ちをした場合の共通点として、どちらの持ち方をしても同じようなグリップ感と操作感になるということです。サイズが大きめな点と左右非対称形状で指から手のひらまでフィットしやすい形状という点が合わさって、自然と持ち方が一定の持ち方に矯正される印象です。多少の指の位置や手のひら後部の接地部分の調整は出来ますが、左右対称マウスと比べると自由度は低めです。なので持ち方の自由度は低いですが、その分グリップが安定しやすく脱力や手首AIMがしやすくなる印象です。

V4 Proのデメリットはとにかく大きいことで指での操作がしにくいことです。そのため指を主体とした操作をする人にとってはかなり不便に感じられることと思います。逆に指はあまり使わず手首から肩を主体に操作する人にとって、V4 Proは指に力を入れなくてもしっかりグリップ出来るので、手のひらを中心としたAIMがしやすいです。左右対称マウスでも手のひらを中心としたAIMは可能ですが、V4 Proのほうが手のひらに芯を置いたAIMは向いているように感じられます。

左右非対称にも様々な形状があるため難しい所ですが、基本は指から操作するよりも手のひらから動かす人向けかなと思います。あとシンプルにDAの形状が好きという人にももちろん向いています。

表面の質感

V3のスムースタッチよりもグリップ性が落ちているため手のひらに張り付く感覚は弱くなっていますが、V4 Proの表面も十分なグリップ性を持っています。

出来ればそのまま引き継がれていてほしいところでしたが、許容範囲かなと思います。(もしかしたらV3 HyperSpeedのスムースタッチだけ質感が異なっている可能性もありそう)

8000Hzポーリングレート

ポーリングレートは高ければ高い程応答速度が速くなりますが、一番体感として違いを感じられる部分は画面の残像感です。ポーリングレートは高ければ高い程、画面の残像感が少なくなり敵の視認性が上がります。特にマウスを大きく動かすときの恩恵が強く感じられます。マウスを大きく動かしたときに敵がブレて残像として捉えられていた部分がかなり減り、敵を捉えやすくなります。

基本的にメリットしかないので、フレームレートが落ちるとかセンサー飛びなどが起こらない限りは高いポーリングレートにしておくことをおすすめします。

クリックボタンについて

上記でも軽く触れましたが、ボタンの押し上げようとする反発がかなり弱いため指を上げる意識を持って戻す必要があると言った点ですが、実際のプレイ中ではそこまで気になりませんでした。多少違和感を感じる時もありましたが、慣れると問題なくゲームに集中できていました。ただやはり連打の際は指が固まってしまうことが多く、連打はしにくい印象でした。

ただそれとは別に困ったことは、押下圧が軽すぎてふとした時に誤ってクリックしてしまうことがあることです。ちょっとした力でボタンが押下されるので意図していないときにクリックしてしまうことが多々ありました。力の入れ具合は人によるところなので気にならない人もいるかと思いますが、ちょっとクリックボタンは軽くし過ぎているかもしれないですね。

V3 Proとの違いまとめ

- 機械式スクロールホイール ⇒ オプティカル式スクロールホイール(物理的接点が無く耐久性が向上)

- 第1世代 Focus Pro 30Kオプティカルセンサー(最大30,000DPI、750IPS、70G) ⇒ 第2世代 Focus Pro 45K オプティカルセンサー(最大45,000DPI、900IPS、85G)

- 第1世代 Razer HyperSpeed Wireless ⇒ 第2世代 Razer HyperSpeed Wireless

- 第3世代Razerオプティカルスイッチ ⇒ 第4世代オプティカルマウススイッチ(耐久性1億回、クリック感がより軽快に、音が少し強く)

- 64.1g ⇒ 56.2g

- V3 Proよりもクリック反応速度が速い

- 表面のグリップ性がやや落ちた

- バッテリー寿命が90時間(1000Hz)、17時間(8000Hz) ⇒ 150時間(1000Hz)、22時間(8000Hz)

- ソールが小 ⇒ 大

まとめ

形状的な変更点はありませんでしたが、仕様や性能面で大きなアップデートがされている感じでした。

V3 Proとの一番違いを感じられる点は恐らくクリックボタンで、かなり軽快なクリック感が素早く押し込むことが出来るようになっています。しかし軽すぎてちょっとした力で誤ってクリックしてしまったり、連打が詰まりやすくなっている印象を受けました。

性能面では応答速度がしっかり上がっており、反応速度を測るゲームではかなり速いタイムを出すことが出来ていました。ここまで顕著に結果が出ることは今まで無かったので正直驚きました。これほど差が出るのであれば、人によっては反応速度の違いを体感として体感できることもあるのではないかと思えるほどです。(私は感じられませんでした)。8000Hzもアップデートされていますが、V3 Proを8000Hzで使うことが出来る環境に無いため比較ができませんでした。もしかしたらポーリングレートの面でも違いを感じることが出来ていたのかもしれません。

手放しで全て良くなったとは言えないですが、体感できるレベルでアップデートされている点が多く色々な試みが盛り込まれているだけあって、今までで最も性能面で違いを感じられるアップデートだったんじゃないかと思います。

そして無視できないのが価格面で、28,980円とさすがに高いとしか言えない価格設定になっています。いくら性能が上がっているとは言え、この価格に見合っているかと言われれば少し考えてしまいます。個人的に現状のマウスではどれだけ性能を求めていても8000Hzポーリングレートに対応していれば十分で、それ以上は求め過ぎでパフォーマンス向上は少ないと思っています。とは言え性能の高さだけを見ればゲーミングマウスの中でトップなのは間違いないと思うのでとにかく高性能を求める人にはおすすめ出来るマウスです。

⇓その他のゲーミングマウスのレビュー記事は以下で確認できます⇓

⇓おすすめのゲーミングマウスと選び方を以下で解説しています⇓