当記事ではRazer(レーザー・レイザー)のゲーミングキーボード「Huntsman V3 Pro Mini JP」をレビューしていきます。

提供:Razer

特徴

- Huntsman V3 Proの60%モデル

- 0.1~4.0mmの範囲で調整可能なアクチュエーションと1億回のキーストローク寿命を備えた、「第2世代 RAZER™ アナログオプティカルスイッチ」

- ソフトウェアを介さずキーボード本体で、アクチュエーションポイントやラピットトリガーなどの簡単な設定が可能

- 高耐久なアルミニウム製トッププレート

- ゲームパッドの操作をキーに設定できる

性能(スペック)

| 接続方式 | 有線 | |

|---|---|---|

| キースイッチ | スイッチ | 第2世代Razerアナログオプティカルスイッチ |

| アクチュエーションポイントの範囲|感度 | 0.1 ~ 4.0mm | 0.1mm | |

| ラピッドトリガーの範囲|感度 | 0.1 ~ 1.0mm | 0.1mm | |

| キーストローク | 4.0mm | |

| 押下圧 | 40g | |

| 耐久性 | 1億 | |

| キーキャップ | PBT | |

| サイズ | フォームファクター | 60% |

| 配列 | 日本語配列 | |

| ケーブル | タイプ | 布製着脱式USB-C |

| 長さ | 1.8m | |

| レポートレート(Hz) | – | |

| バッテリー | バッテリー寿命 | – |

| ソフトウェア | Razer Synapse | |

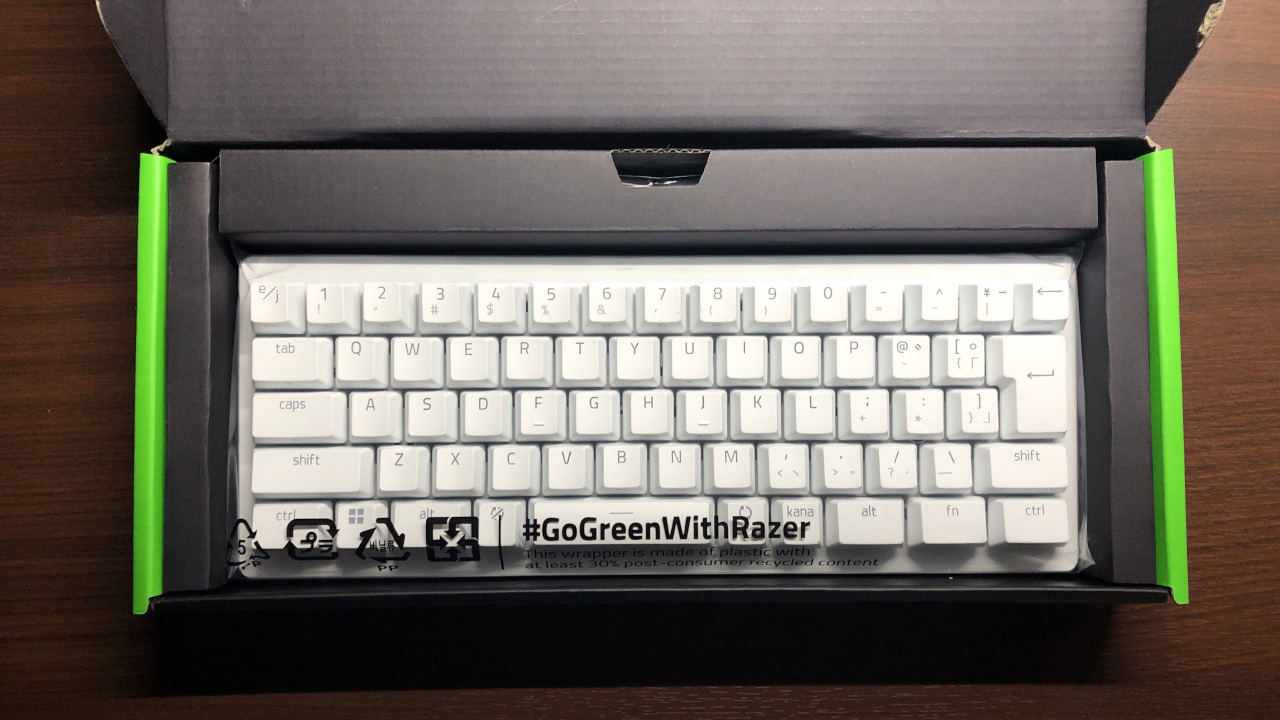

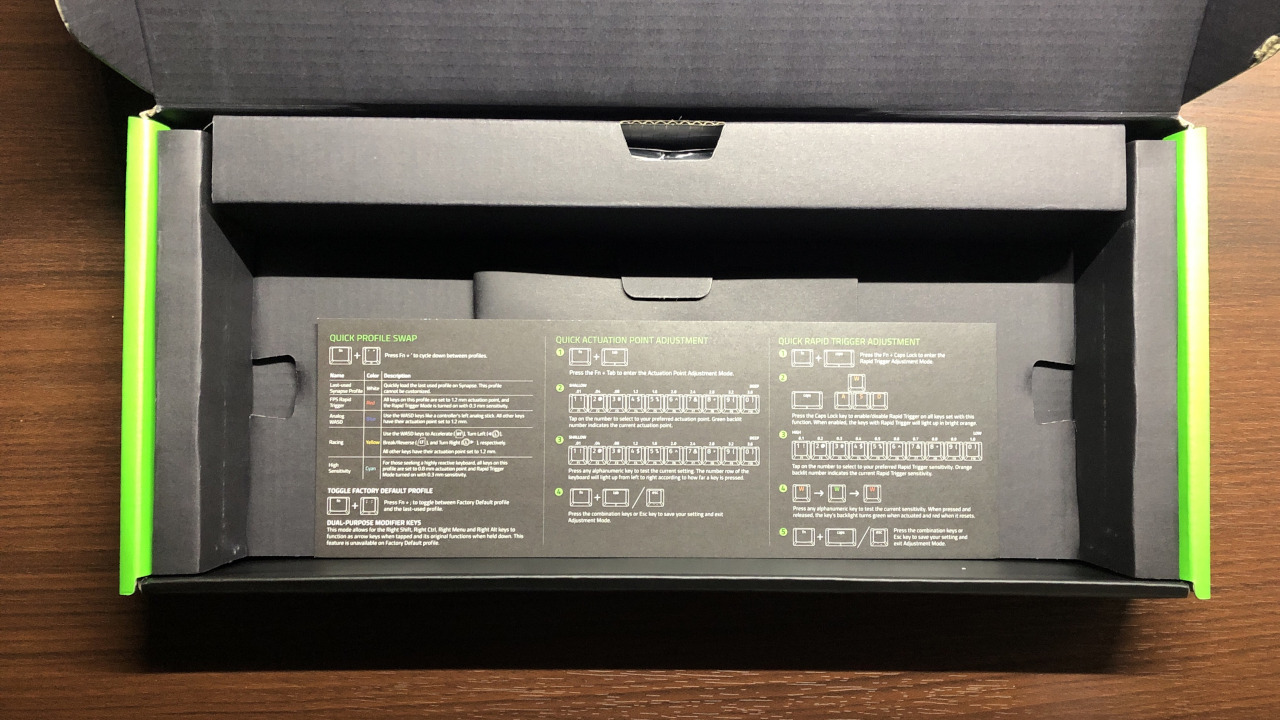

パッケージ内容

梱包状態

|

|

|

パッケージ内容

|

|

キーボード本体、着脱式USB-Cケーブル、取扱説明書等。

仕様

|

|

|

|

|

|

デザイン

|

|

|

カラー展開としてはホワイトとブラックの2種あり、今回はホワイトのレビューとなります。

全体的に白一色で、形状的にも尖っている部分が無くかなりシンプルなデザインです。60%サイズなのでシンプルになってしまうのは仕方ないですね。

シンプルだからと言ってチープに見えるという訳ではなく、トッププレートは丁寧な加工がされたアルミニウム製で、キーキャップも角がしっかり立った形状で印字もクッキリとした加工がされたもので、全体的に丁寧な作りがされていることが分かるデザインになっています。

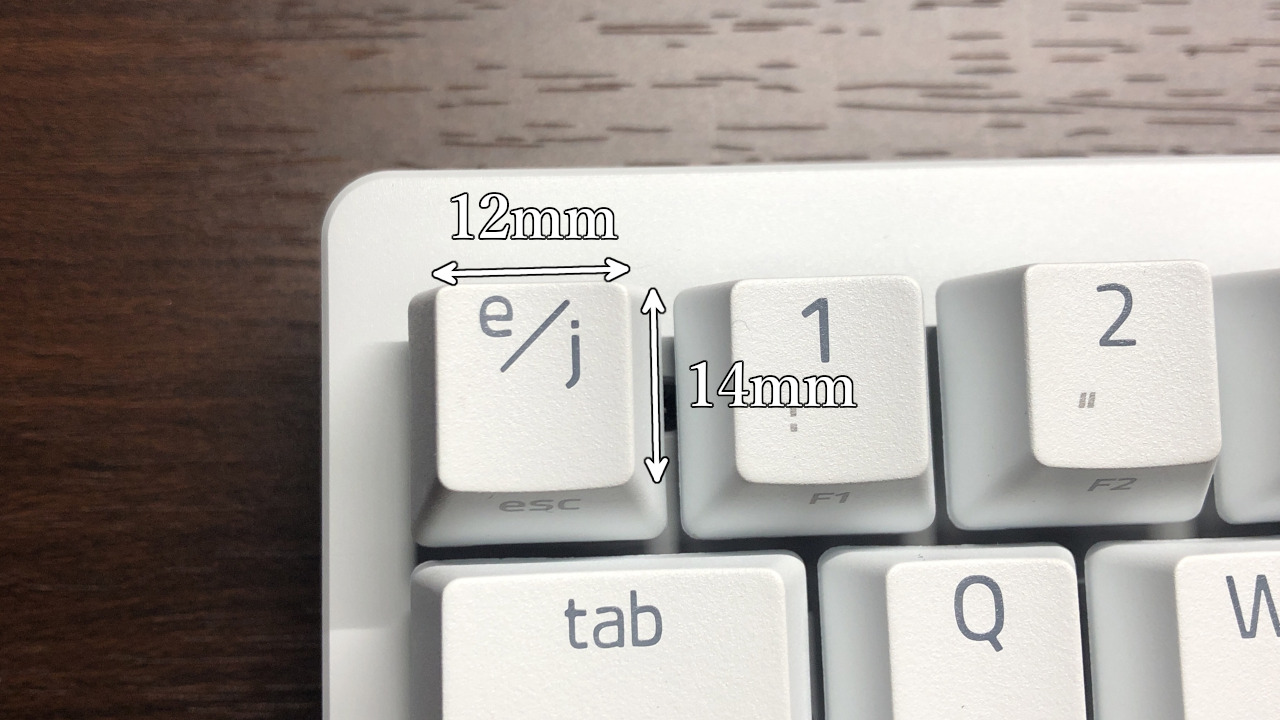

キーキャップ

|

|

キーキャップはPBTで、比較的ザラザラの強く感じられる加工になっています。

印字部分は光が透過する半透明の素材で、印字の境目がかなりクッキリしており文字がスタイリッシュに浮き出る様に見えとても綺麗です。

キーキャップの形状はスペースキー以外は凹状、スペースキーは凸状になっています。サイズは横幅が約12mm、縦幅が約14mmで標準的サイズ。

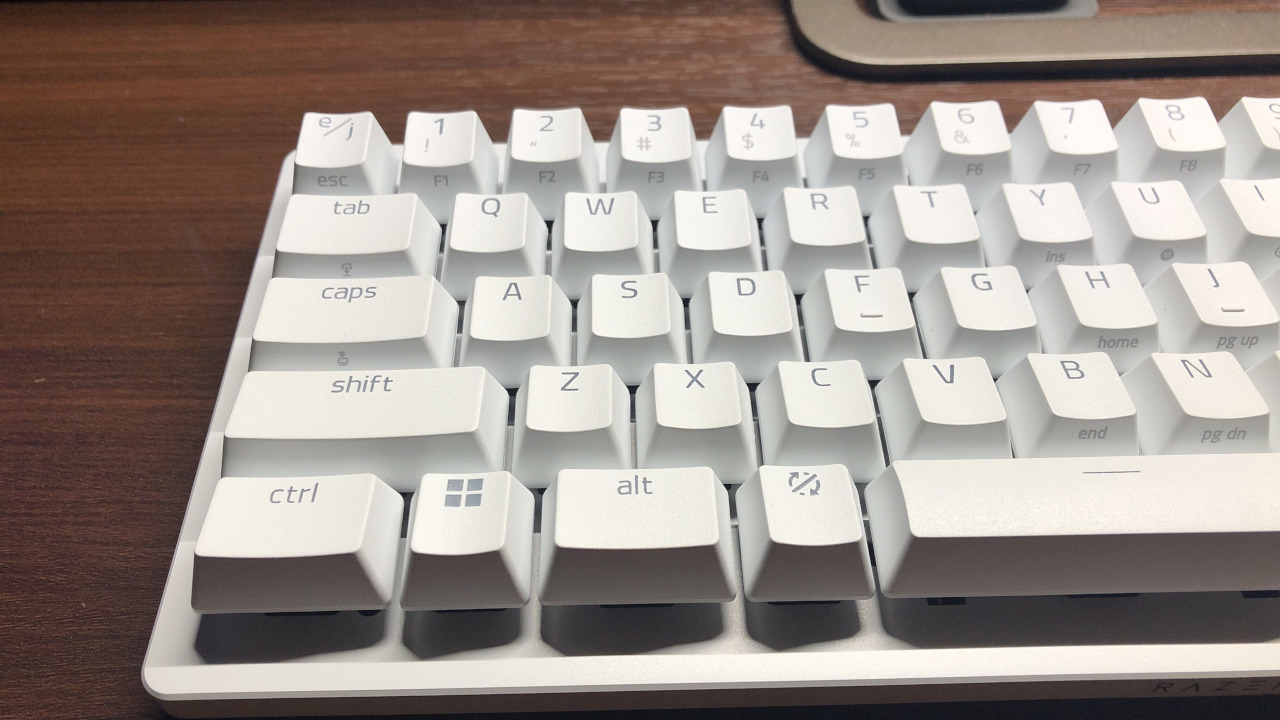

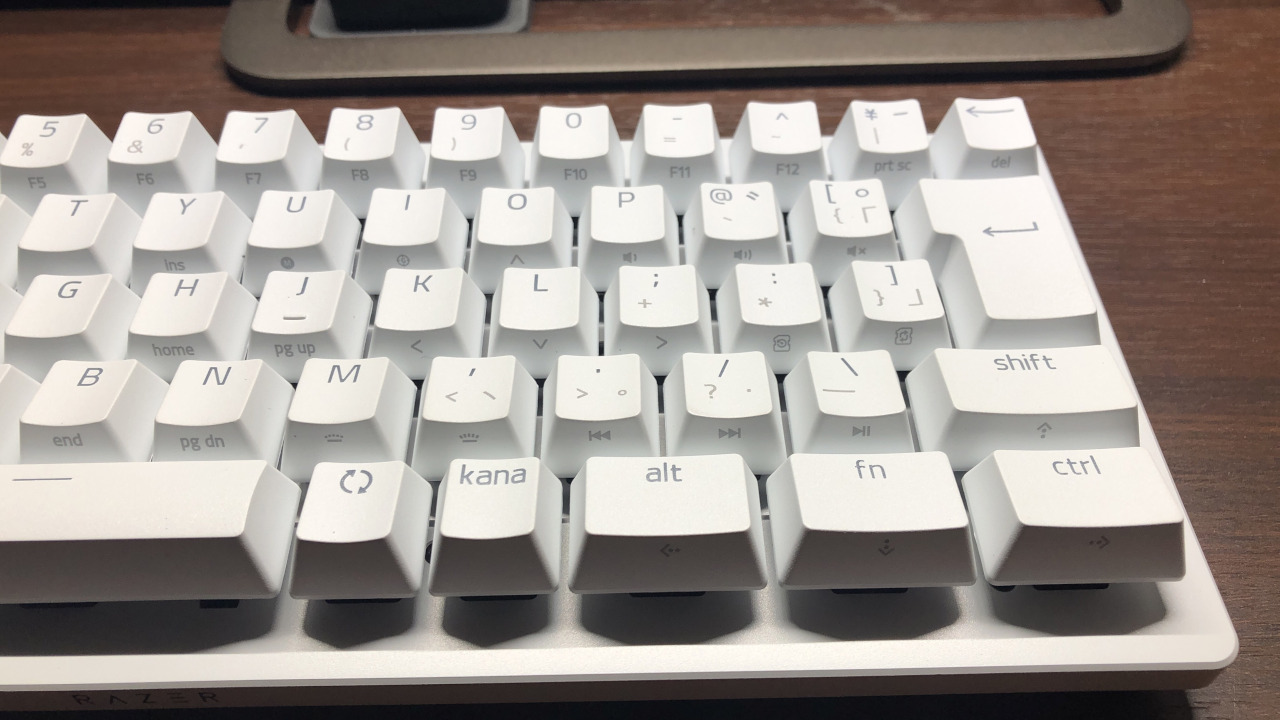

配列(キー配置)

|

|

|

レイアウトは60%日本語配列となります。

※キー数は物により違いあり

- フルサイズ:アルファベットキー、ファンクションキー、DELETEキー群、テンキー、矢印キーなどキーボードにある基本的なキーは全て搭載されている

- テンキーレス(TKL、80%):フルサイズからテンキーを省略したサイズ

- 75%:フルサイズからテンキーを省略し、DELETEキー群や矢印キーを内側に寄せられて配置されているサイズ

- 65%:フルサイズからファンクションキーとテンキーを省略し、DELETEキー群や矢印キーを内側に寄せられて配置されているサイズ

- 60%:フルサイズからファンクションキー、DELETEキー群、テンキー、矢印キーを省略したサイズ

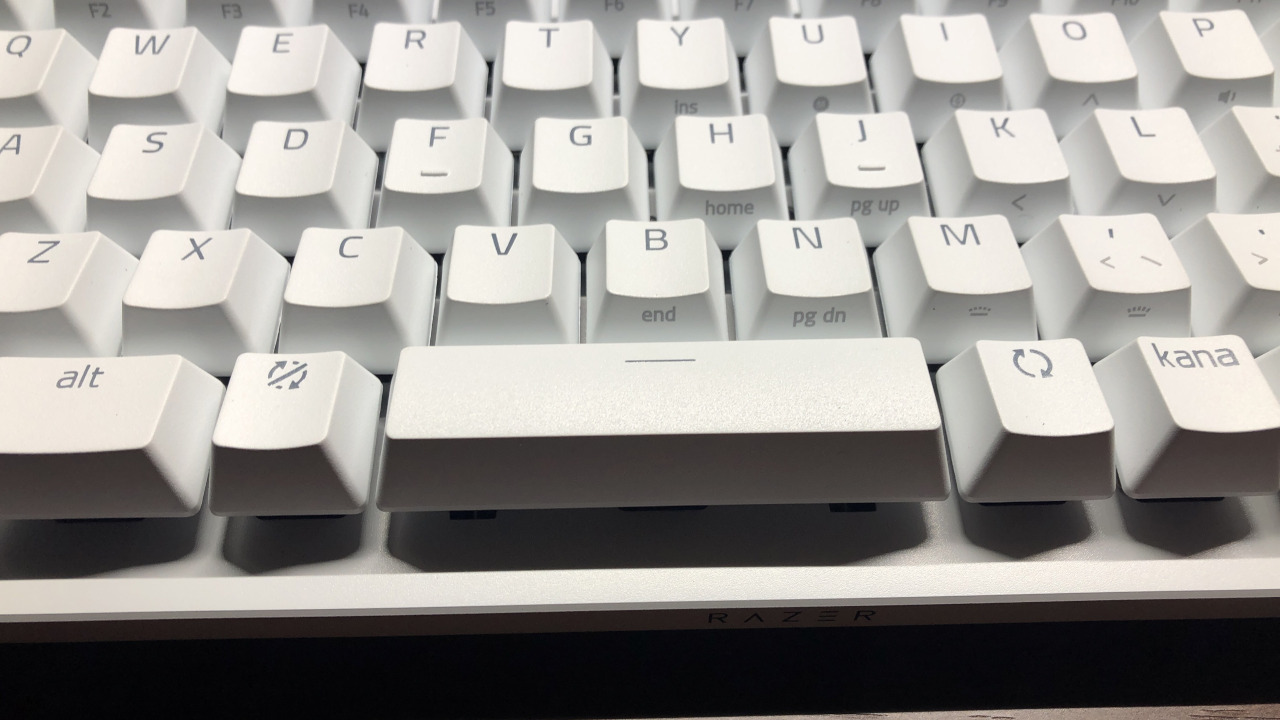

基本的には大半の60%レイアウトと同じキー数と配列です。ちょっとした違いとして、最下段のLalt/Ralt/fn/Rctrlキーが少し大きめでその分スペースキーが短めになっています。

スペースキーの位置は「V、B、N」が重なる位置で、幅はキー3.5個分ほどの長さになっています。

サイズ

|

|

実測のサイズは以下になります。

| 横幅 | 298mm |

|---|---|

| 奥行 | 114mm |

サイズ感的には一般的な60%のサイズ感と言った印象。

角度調節

|

|

|

|

|

|

角度や高さによって手首の角度にも影響するので、手首の窮屈感や奥側や手前側のキーの押しやすさに違いが出てきます。

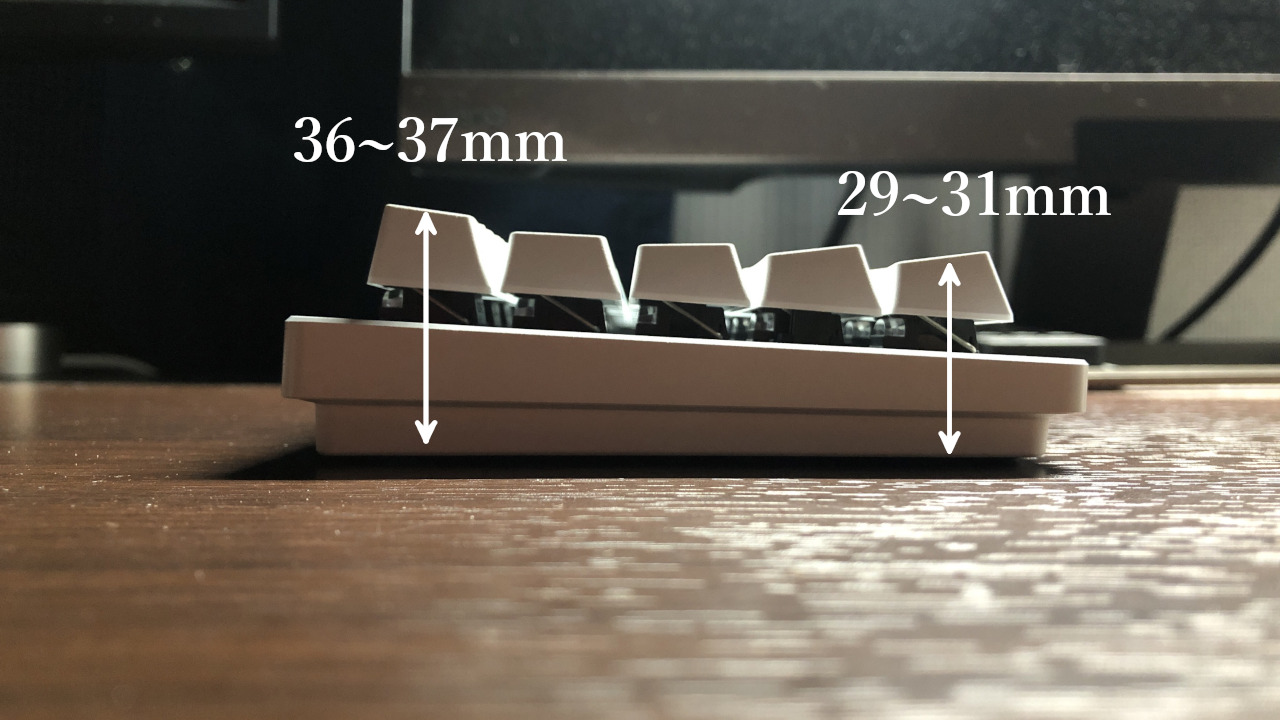

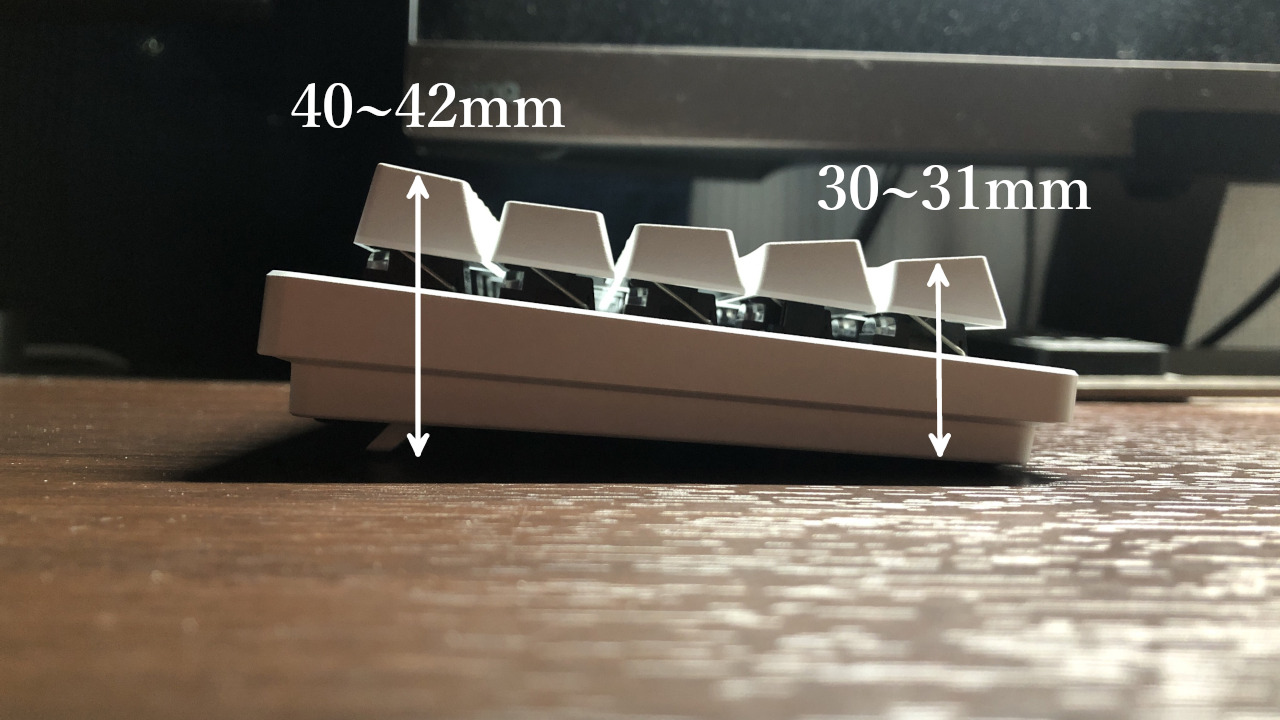

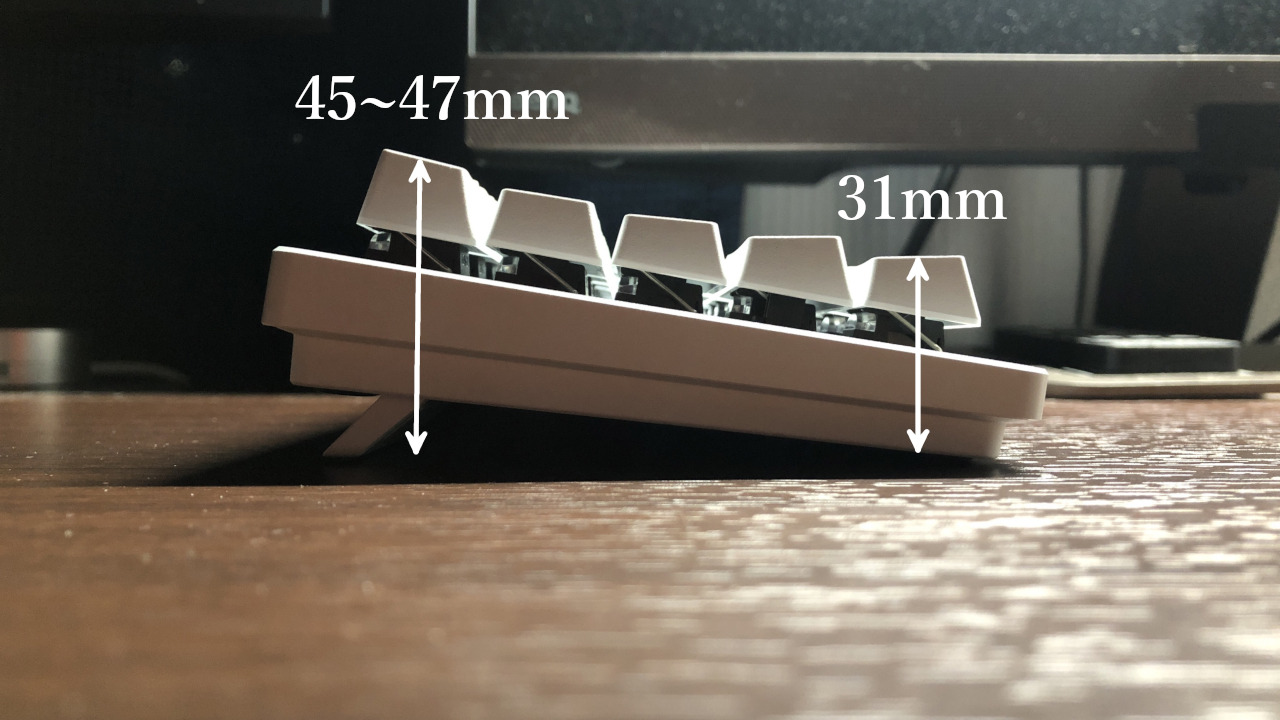

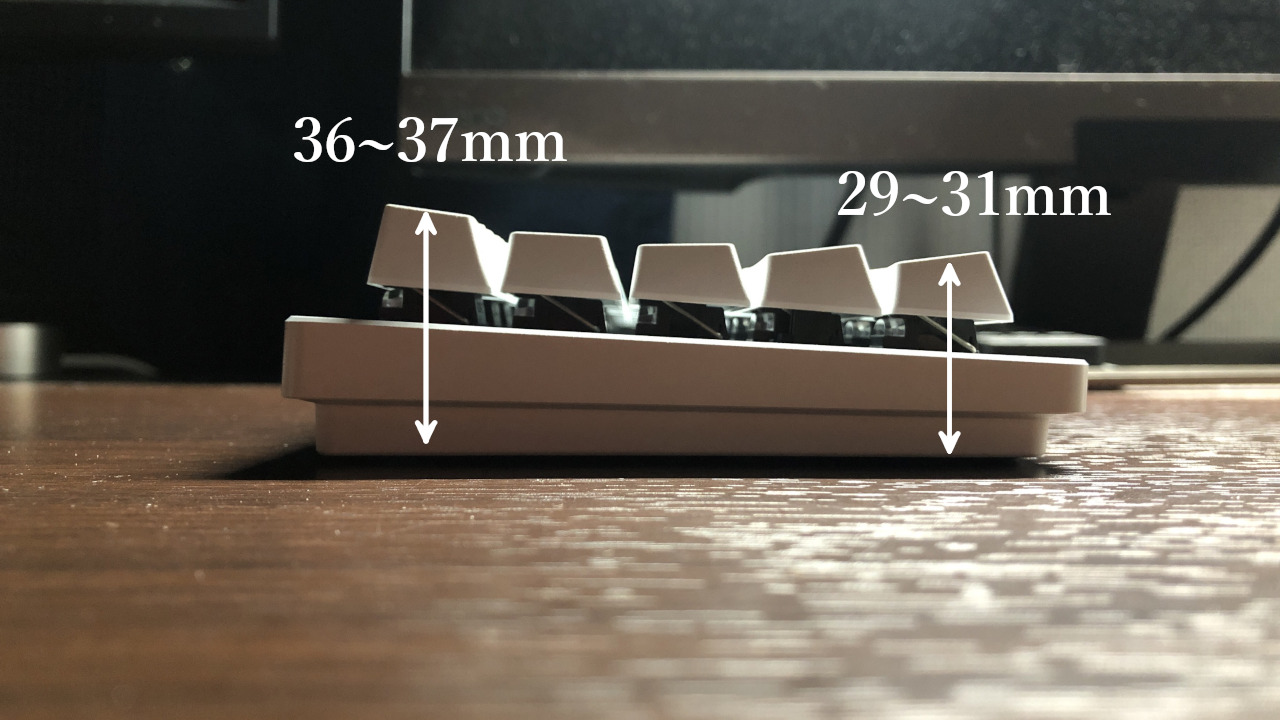

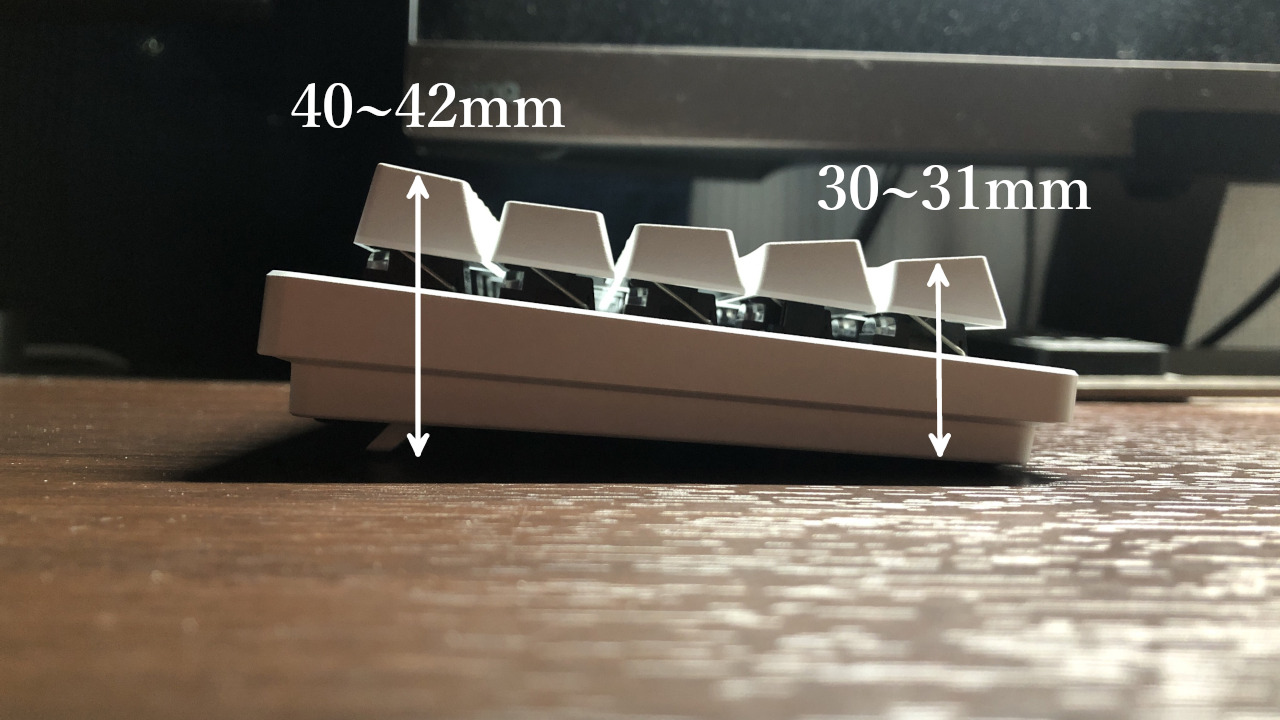

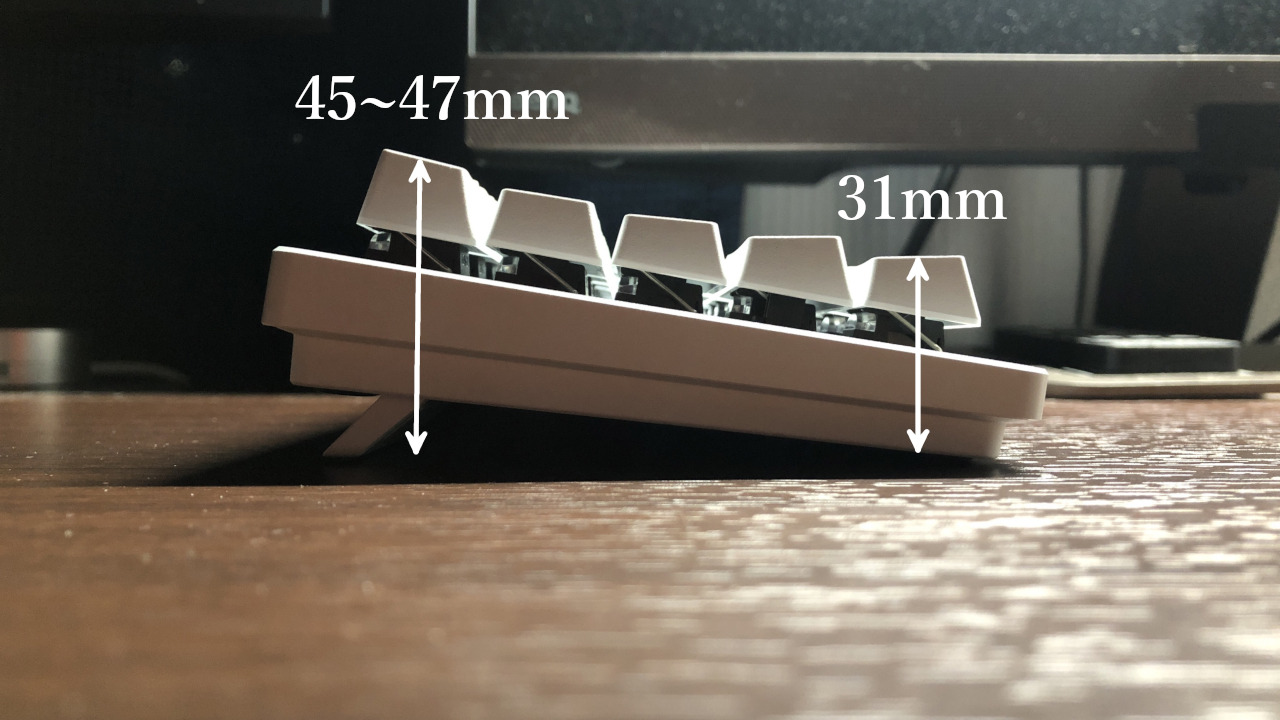

角度調節のスタンドは3段階で調節できます。角度による実測の高さは以下。

| 奥側 | 手前側 | |

|---|---|---|

| 角度0 | 36~37mm | 29~31mm |

| 角度1 | 40~42mm | 30~31mm |

| 角度2 | 45~47mm | 31mm |

角度0で低め、角度1でやや低め、角度2で標準的といった感じです。全体的やや低めかなといった印象。

グリップ性

|

|

大型サイズのキーボードと比べるとグリップ性は劣りますが、60%サイズとしては十分なグリップ性を持ちます。スタンドを倒した状態、立てた状態のどちらでもしっかりあり、ちょっと押されただけで動いてしまうということは無さそうです。

ケーブル

|

|

ケーブルは布巻きの着脱可能なUSB Type-Cケーブルとなっています。長さは1.9mほどと十分な長さ。

ケーブルの接続口はキーボード本体の左側にあります。

ソフトウェア(Razer Synapse)

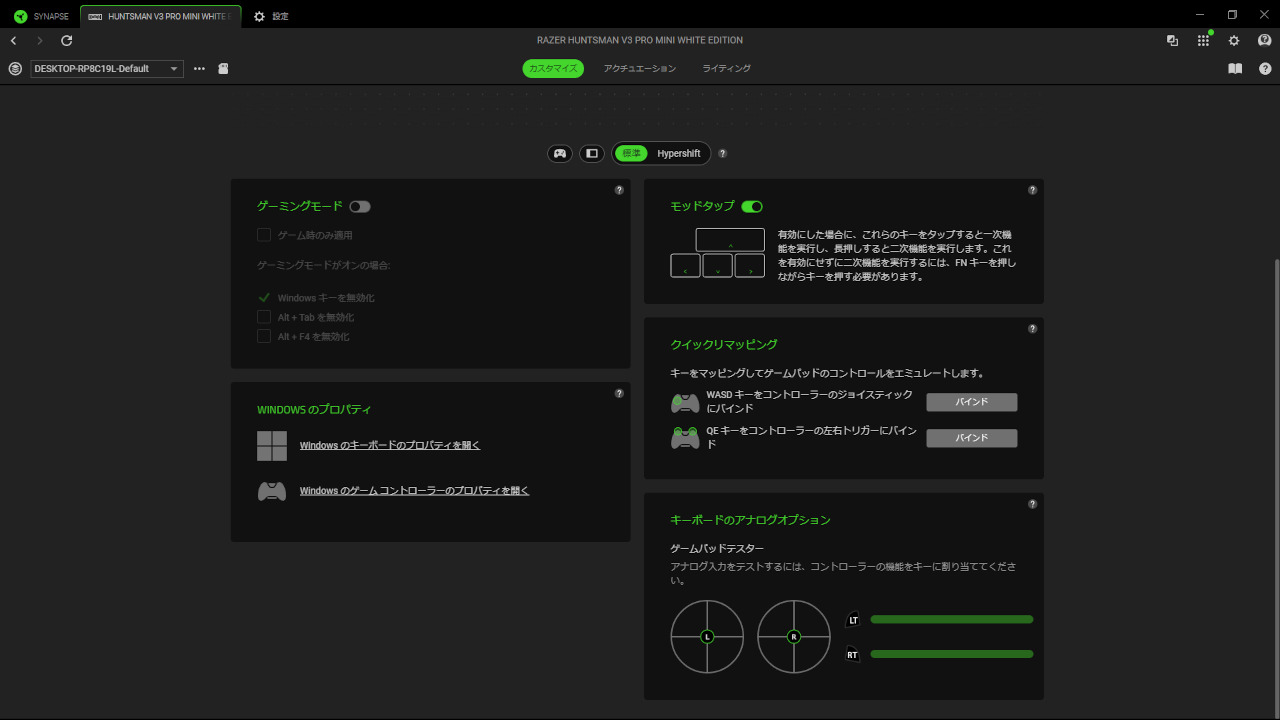

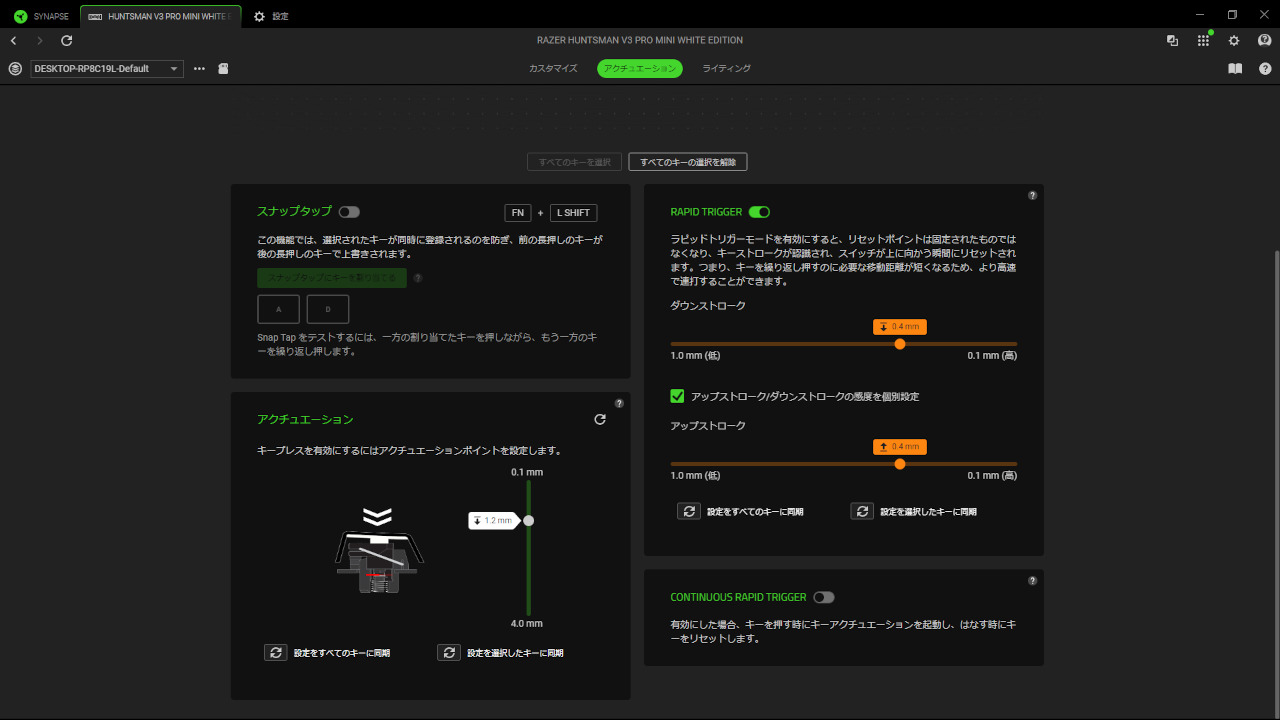

専用ソフトウェア「Razer Synapse」を使うことで詳細な設定が可能。キーボード本体でも簡単な設定が可能です。

カスタマイズ

割り当て

キーの機能割り当て、ゲームパッドのボタンをキーに割り当てなどが出来る。

ゲーミングモード

ゲーム中に誤ってWinキーを押して裏画面に行ってしまうなどを防ぐ機能。ゲーム時のみ適用することも可能。

ゲーミングモード中に適用できる機能は以下。

- Windowsキーを無効化

- Alt + Tabを無効化

- Alt + F4を無効化

モッドタップ(Mod-Tap)

タップ/長押しで異なる設定ができる機能。同じAキーを押したとしてもタップしたときは「a」、長押ししたときは「A」みたいなことが出来る。

これによってキー数が少ないキーボードでも、1つのキーに2つの機能を持たせることが出来るので幅が広がります。

クイックマッピング

「WASD」と「QE」がゲームパッドのボタンにリマッピングされる。

- 「WASD」⇒ゲームパッドのジョイスティック

- 「QE」⇒ゲームパッドの左右トリガー

キーボードのアナログオプション

アナログ入力のテストシミュレーションができる。

アクチュエーション

アクチュエーション

アクチュエーションポイント(AP)とはキーの押下時にスイッチの入力が”OFF→ON”、”ON→OFF”に切り替わる距離のことです。

【キーストローク:0.0~4.0mm、AP:0.1mmの場合】

押し始めてからAP(0.1mm)までの距離が短いのでスイッチがONに切り替わる速度が速くなりますが、底打ちからAPまで戻すまでの距離が長いためOFFになるまでが遅くなります。

押し始めは反応速度が速いが、戻しの反応速度は遅いということになります。

【キーストローク:0.0~4.0mm、AP:3.9mmの場合】

押し始めてからAP(3.9mm)までの距離が長いのでスイッチがONに切り替わる速度が遅くなりますが、底打ちからAPまで戻すまでの距離が短いためOFFになるまでが速くなります。

押し始めは反応速度が遅いが、戻しの反応速度は速いということになります。

【キーストローク:0.0~4.0mm、AP(Press):0.1mm、AP(Up):3.9mmの場合】

APをPress(押した時)とUp(戻した時)のそれぞれを設定できるキーボードもあります。

Press(0.1mm)+Up(3.9mm)にするとことで、押し始めも戻しも反応速度を速くすることが出来ます。

しかしここまで感度を上げてしまうと、キーを少し押し込んだり指をキーに置いただけでもONになってしまったり、少しキーを戻した時や少しキーがグラついただけでOFFになってしまったりすることがあります。

またPress~Upまでの距離が長いためしっかり押し込んでしっかり戻す必要があり、1打目から2打目を押すまでの時間が延びることになります。

APは反応速度を上げられる反面、いくつかデメリットもあるということです。

APは0.1~4.0mmの長さを0.1mm刻みで設定ができます。もちろん設定はキーごとに可能です。

【キーボード本体での設定方法】

- [fn + tab]

- 数字または矢印キーでAP増減

- Escで終了

RAPID TRIGGER

ラピッドトリガーもAPのようにキーのON/OFFの地点を変更する機能ですが、APのようにキーの反応地点が固定されている物ではなく、リアルタイムに押されている地点を基点にON/OFFする機能。

【キーストローク:0.0~4.0mm、AP:1.0mm、RT:0.1mmの場合】

ーーー 0.0mm

↓↓↓ OFF

ーーー 1.0mm Pressの時はON、Upの時はOFF

↓↓↓

||| 1.0~4.0mm間でPress又はUpを0.1mmするとON/OFFが切り替わる

↑↑↑

ーーー 4.0mm

0.0~1.0mmはRT OFFの時と同じですが1.0~4.0mmはPress又はUpを0.1mmするとON/OFFが切り替わるようになります。これによってAPまでキーを戻さなくてもOFFに切り替わるので、戻しきるまでの余韻を無くすことが出来ます。

スイッチがON/OFFに切り替わるまでの遅延を少なくすることが出来るので、よりキレのあるキビキビとしたキャラクターコントロールができるようになります。

RTは1.0~0.1mmの長さを0.1mm刻みで設定できます。数値だけ見れば今となっては普通の範囲と感度ですが、メーカーによって同じ数値でも実際の感度は全然違ったりするので、この数値だけでは優劣は決まりません。

もちろんRTもキーごとに設定出来ます。Up/Pushのそれぞれ設定することも可能です。

【キーボード本体での設定方法】

- [fn + caps]

- Caps Lock キーを押して高速トリガーの有効化/無効化を切り替え

- 数字または矢印キーでRT増減

- Escで終了

CONTINUOUS RAPID TRIGGER

ラピットトリガーはAPよりも深い位置でのみ動作しますが、この機能をONにすると一度キーがアクティブになったら完全にキーを離すまではAPに関係なくラピットトリガーが動作する。

スナップタップ(SOCD)

通常FPSゲームなどで、AキーとDキーといったように相反するキーを同時に押した場合はニュートラル判定になります。コレの何が問題かと言うと、Aキーを離し切る前にDキーが押された場合、一瞬ニュートラルのタイミングが出てきます。これによって一瞬ですがキャラクター操作にラグが発生する場合がありました。

しかしこの機能を有効にすることで、後に押されたキーが有効になるようになります。(製品によっては先に押されたキーを有効/後に押されたキーを有効、もしくはどちらも無効にするなどの優先度を設定が出来るものもあります。)Aキーを離し切る前にDキーを押してもすぐに入力が切り替わるので、ラグが無くなります。これによって逆キーストッピングやキャラクター操作がよりキビキビとしたものになります。

ただこの機能はゲームタイトルによっては使用を禁止しているものもあるようなので、規約面は確認しておいた方がいいかもしれません。

【キーボード本体での設定方法】

- [FN + LSHIFT]でON/OFF切り替え

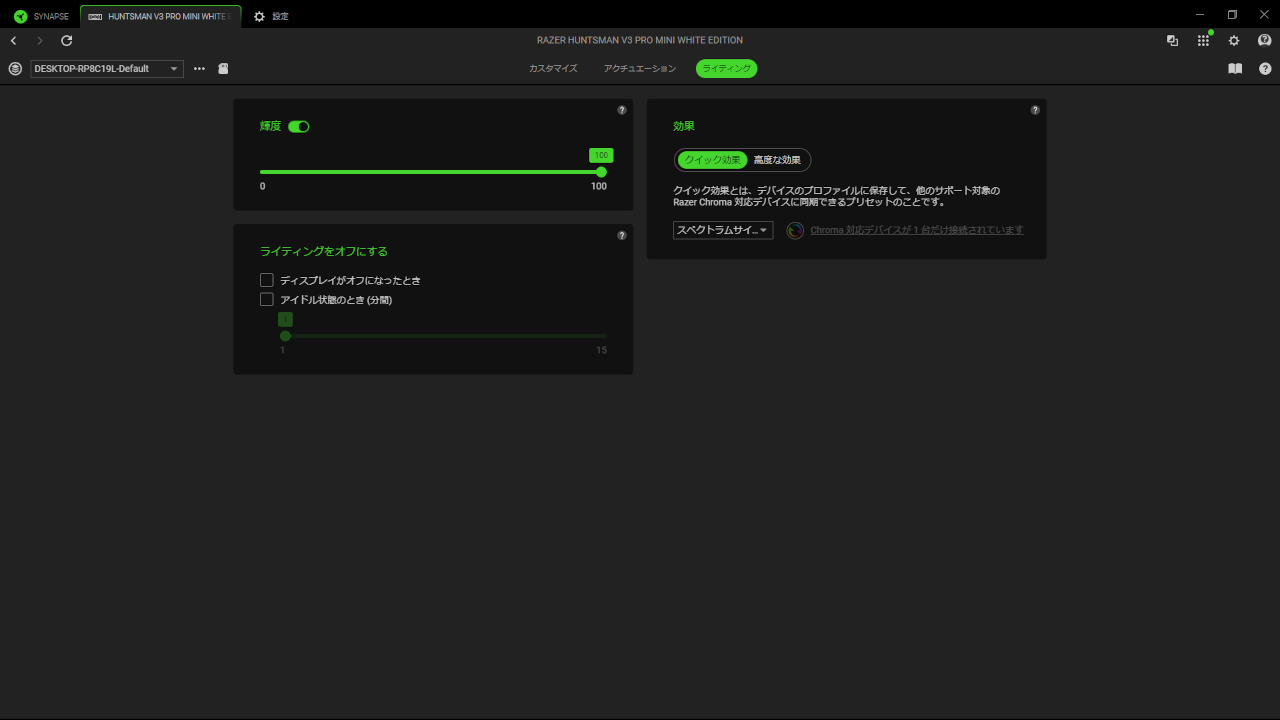

ライティング

ライティングのエフェクト、明るさ、色、速さなどの設定を行うことが出来ます。

設定はキー1つ1つに設定できます。

【エフェクト】

- オフ[fn + スペースバー + 1]

- 環境認識

- オーディオメーター

- ブリージング[fn + スペースバー + 3]

- ファイア[fn + スペースバー + 0]

- ラディエイト

- リアクティブ[fn + スペースバー + 6]

- リップル[fn + スペースバー + 8]

- スペクトラムサイクリング[fn + スペースバー + 4]

- スターライト[fn + スペースバー + 7]

- スタティック[fn + スペースバー + 2]

- タイダル

- ウェーブ[fn + スペースバー + 5]

- ホイール[fn + スペースバー + 9]

打鍵感、打鍵音

キースイッチ:第2世代Razerアナログオプティカルスイッチ

打鍵感は「Huntsman V3 Pro TKL」と同じで、軽くて滑らかなスコスコとした打鍵感です。押し始めから押し終わりまでの押下圧の変化が少なく、一定の押し心地になっています。感触しては一般的なリニアの打鍵感といった印象です。

キースイッチの揺れも少なく指でグリグリしてもキーは動かず、真っすぐ押し込めます。スペースキーなどの幅広いキーも端の方を押しても斜めに下がるということは無く真っすぐ押すことが出来ます。

打鍵音は「Huntsman V3 Pro TKL」よりも基盤内で底打ち音が響く感じが強く、音は強くなります。キーが戻ったときの跳ね返り音も少し強めです。音の傾向は同じですが、全体的に響くようになっているといった感じです。金属音などはありません。

ライティング

ライティングは印字部分とトッププレート部分が特に際立って映えるといった感じの光り方をします。光が強すぎて印字がぼやけて見えたりテーブルまで反射するということは無く、トッププレートは光が放射的にぼんやり光る感じで優しく照らされます。

フェードイン・フェードアウトは少し段階的に変化していくように見えますが目立たず、基本滑らかです。色の変化は滑らかで、グラデーションも断片的ではなく境目が分からないような綺麗な光り方をしています。

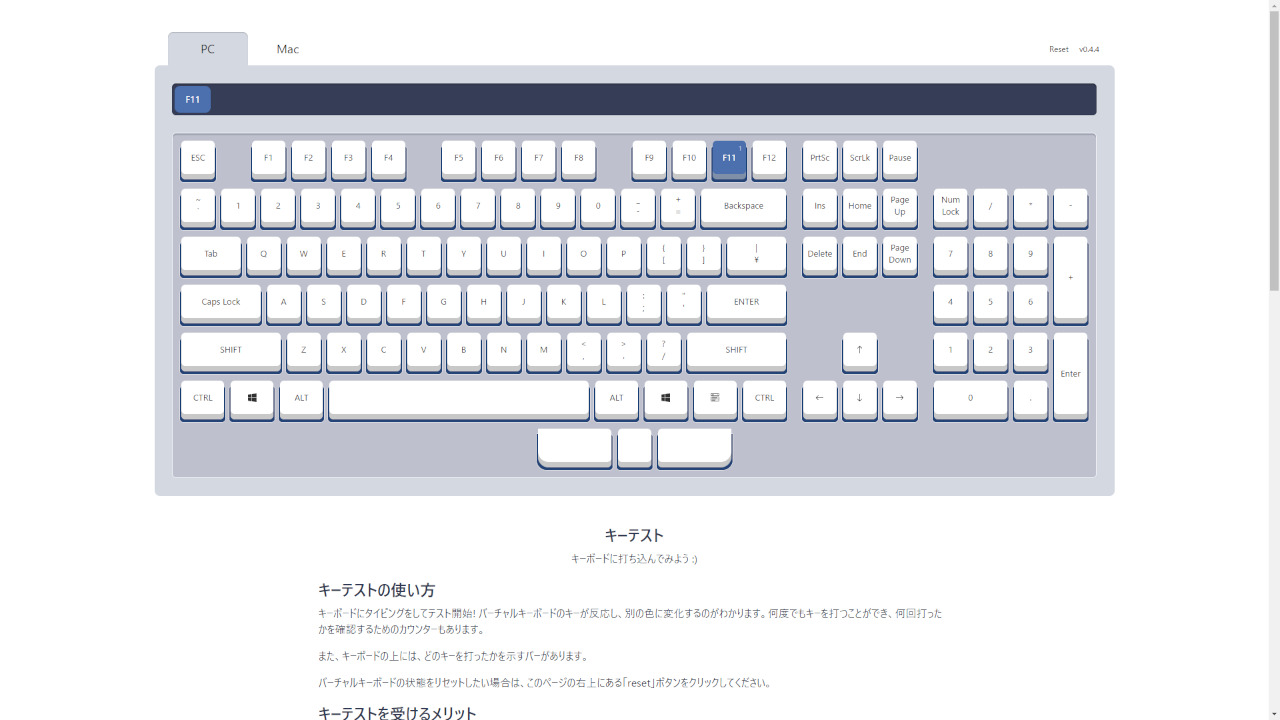

同時入力テスト

ゲームをする際、2~3つのキーを同時に入力することも多々あると思います。そこで同時入力をいくつまで受け付けるのかテストしました。

同時入力テストのテストに「キーテスト」を使わせていただきました。

検証結果

可能な限り全てのキーを同時押ししてみたところ、同時押し数の制限はなく基本どのキーを組み合わせて押しても全てのボタンが反応していました。

普通に使う分にはまず困ることは無いかと思います。

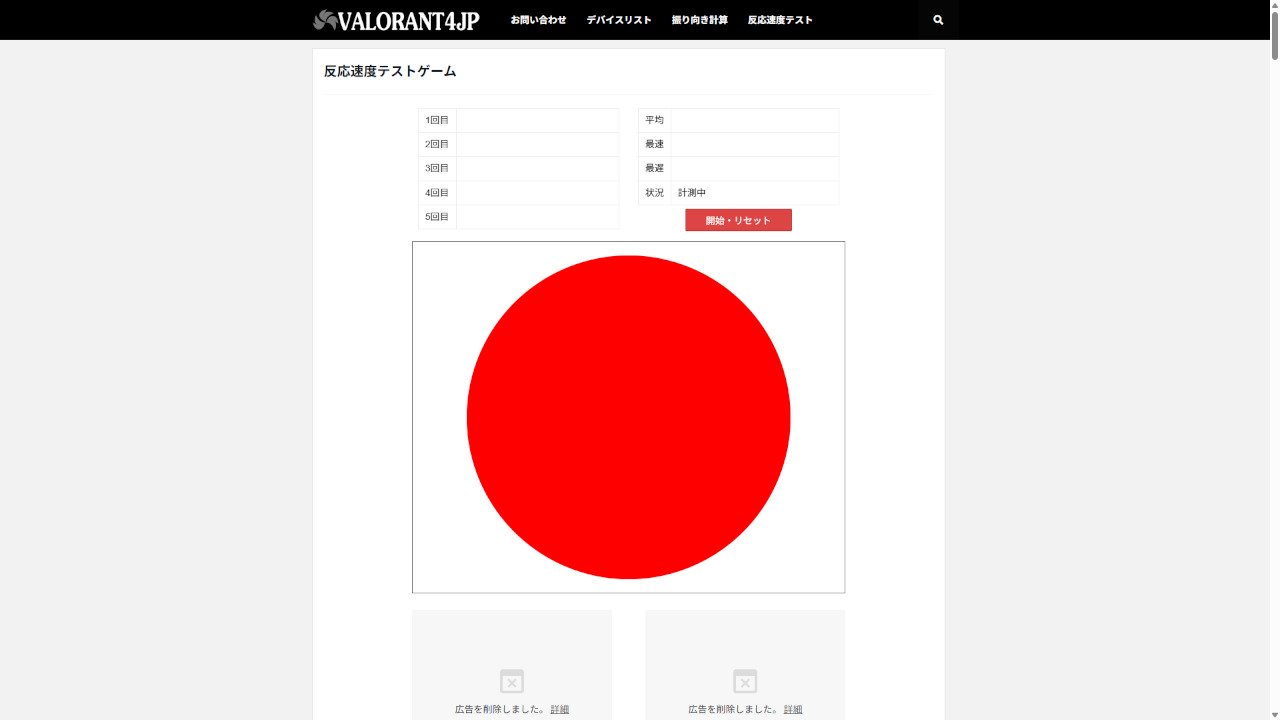

クリック反応速度

クリック反応速度を計っていきます。測定には「反応速度テストゲーム」というゲームを使わせていただいています。※反応速度を測るゲームで簡単に測っているだけで、純粋なキーボードの応答速度を計っているわけではないので参考程度にお考え下さい。

測定結果

| Mini | TKL | |

|---|---|---|

| 最速 | 0.14 | 0.148 |

| 最遅 | 0.155 | 0.154 |

| 平均 | 0.14850 | 0.1506 |

Huntsman V3 ProのMiniとTKLの両方を測ってみました。

多少差はありますがどちらも非常に速くマウス以上に速いタイムを出すことが出来ました。ここで気付いたことはデッドゾーンが非常に少ないことで、指を置いただけで反応するくらいに高感度だったことです。そうなれば当然押し込む挙動した時点ですぐにキーが反応してくれるので、速く反応してくれます。デッドゾーンが少ない程ミスタイプをしやすくなりますが、反応速度に注視して見ればそれだけ速くなるのでその点は優れていると言えます。恐らくデッドゾーンの少なさで言えば全キーボードの中でもトップレベルだと思います。

後は押下圧が軽めということもあり、押し込む速度が速くできる印象でした。ただその点はデッドゾーンの少なさからほとんど押し込まないので、あまり関係は無いかもしれません。

ゲームでの使用感

ゲームは「Apex Legends」と「Valorant」で確認してみました。

高さ・角度

|

|

|

スタンドは3段階で調節出来、それぞれの角度・高さは、0段階で低め、1段階でやや低め、2段階で標準的といった感じになります。一般的には低め~標準の中で設定する人が多いと思うので、基本は問題なく感度を合わせられると思います。

MiniとTKLではほぼほぼ高さと角度は同じですが、若干TKLのほうが高いといった感じです。

押下圧

押下圧はしっかり軽めです。軽いタッチで押し込むことが出来、素早く押し込むことや軽い力で押し込むことが出来ます。FPSゲームに向いている押下圧だと思います。

また個体差はあるかもしれませんが、TKLよりも若干軽めでした。

キーキャップ

PBT製のキーキャップで若干指が滑りやすい質感をしています。滑りやすいので素早く指を移動させることが出来ますが、指を決まったキーに置いておきたいという時は安定しない印象です。

とはいえゲームプレイには支障はほとんどありません。

キャラクターの動き出しの速さ、キャラコンのしやすさ

|

|

比較として「Huntsman V3 Pro Mini」「Huntsman V3 Pro TKL」「Akko TAC75 HE」で比較してみました。

テスト条件:AP0.1mm、RT最速、SOCDオン

キャラクターの動き出しの速さ

まず「Huntsman V3 Pro Mini」と「Huntsman V3 Pro TKL」はどちらもデッドゾーンが少なく、少し押しただけですぐに動き始めます。指を触れるだけで反応するレベルなので、キーを押してから実際にキャラクターが動き始めるまでの遅延はほとんど感じません。「TAC75 HE」と比べてみるとデッドゾーンの少なさは僅かに「Huntsman V3 Pro」が上かなと感じました。ほとんど違いはありませんが、若干「Huntsman V3 Pro」のほうが動き出しは速いような気がしました。

ただ「Huntsman V3 Pro Mini」では指を置くだけで反応するくらい高感度なため、実際に使うにはAP少し高めに設定する必要があると思います。対して「TAC75 HE」は指を置いたくらいでは反応しないため、その点を考慮すると結局は同じかなと思います。

ともかく「Huntsman V3 Pro Mini」は反応速度はかなり速く、他のラピトリキーボードと比べてもトップクラスの応答速度です。キャラクターの左右切り返しやストッピング動作では明確に速さを実感できると思います。

キャラコンのしやすさ

反応速度が速いため体感に近いキャラクター操作が出来、より直感的に操作できる印象でした。

Valorantで言えば、ストッピングがキーを離した瞬間もしくは逆キーを押した瞬間にかかり、左右切り返しも素早く反映されます。ApexLegendsで言えば、エアストレイフがかかりやすくかなり大きく曲がってくれます。全ての動作にキレが出て、デッドスライディングや垂直ジャンプなどの中途半端な動作が少なくなっていました。「TAC75 HE」とも比べて見ましたが、正直このレベルになると違いはほとんどありません。全部速いです。

使用感の総評

他のラピトリと比べてもAP、RTともに感度はとても高く、十分すぎる性能を持っています。

押下圧としても軽めなのでFPSゲームに最適です。素早く押し込むことが出来、軽快に操作できます。

キーキャップは好みですが、私は滑りやすく感じるためあまり滑らないタイプがゲームには向いてそうと感じました。

まとめ

「Huntsman V3 Pro TKL」の60%サイズ版なので、もちろん使いやすいものでした。ゲームに特化させるなら小さいほうがマウス操作の妨げにならないため、よりゲーム環境を充実させるものになると思います。その反面TKLサイズにあった音量ダイヤルや専用ボタンなどは無いため普段使いとしては使用感は落ちるため、やはりその辺で使用者を分ける感じになると思います。

Huntsman V3 Pro TKL/MiniともにFPS向けラピトリキーボードととしてお勧めできるキーボードです。

⇓その他のゲーミングキーボードのレビュー記事は以下で確認できます⇓

⇓おすすめのゲーミングキーボードと選び方を以下で解説しています⇓