「Razer Viper Ultimate」レビュー

今回はRazer(レーザー)ゲーミングマウス「Razer Viper Ultimate」をレビューしていきます。

Razer Viper Ultimateの強み

Razer™ オプティカルマウススイッチ

Razer Viper UltimateではRazer™ オプティカルマウススイッチが採用されており、最高速0.2ミリ秒の応答時間を実現しました。これは従来のメカニカルスイッチの3倍の速度です。

また、従来のメカニカルスイッチは金属の接触により電磁信号が送信される仕組みでしたが、Razer™ オプティカルマウススイッチはクリックにより赤外線の通過を止めているシャッターが開くことで、電気信号が送信される仕組みになっています。これにより物理的な接触が必要なくなったため、クリックの誤操作の防止や耐クリック回数の向上を実現しました。

ワイヤレスゲーミングマウス界一の超軽量マウス

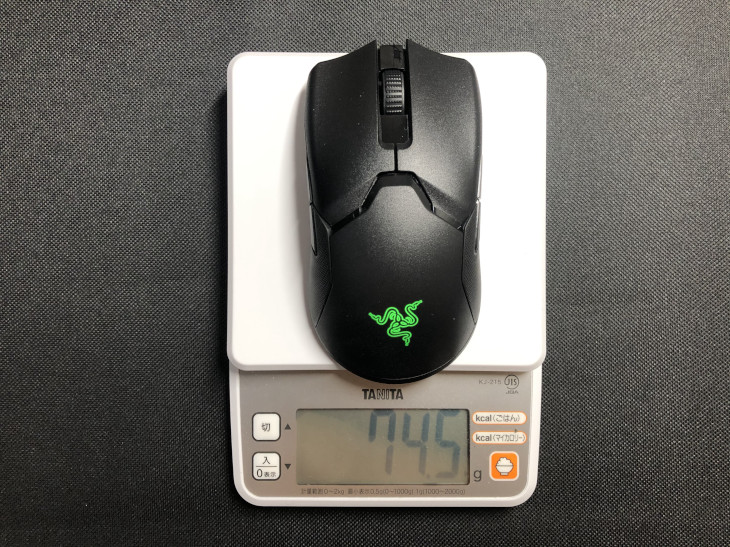

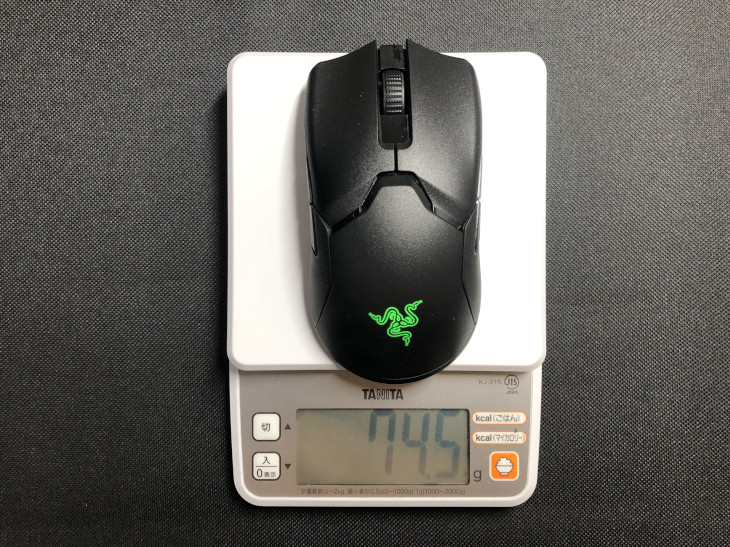

おそらく現状のワイヤレスゲーミングマウスの中でもっとも軽量なゲーミングマウスです。その重量は74Gと超軽量です。

RAZER HYPERSPEED ワイヤレス技術

RAZER HYPERSPEED ワイヤレス技術によりほかのワイヤレスゲーミング技術よりも25%高速になり、遅延の軽減を実現しました。

また、RAZER HYPERSPEED ワイヤレス技術はノイズにも強く、タイムラグや途切れのないワイヤレス接続が可能です。

高度なセンサー性能

Razer Viper UltimateではRazer™ Focus+ オプティカルセンサーが採用されています。従来のセンサーではPCが情報を取得する際、マウスが送信する信号と完璧に同期しない傾向がありました。Razer™ Focus+ オプティカルセンサーからは高度なセンサー反応を可能にしています。

後にセンサーセストについて触れていきますが、今までのゲーミングマウスの中でもっとも良いテスト結果が見られました。

また、従来のRazer製ゲーミングマウスでは16000DPI、450IPSが最大でしたが、Razer Viper Ultimateは20000dpi、650IPSにまで性能が上がっています。DPIに関しては20000DPIまで上げれても恩恵を得られる人は限られると思いますが、650IPSにまで上がったことはFPSプレイヤーにとっては大きいことかもしれません。低センシプレイヤーはマウスを高速で振ることが多いと思うので、そのどんな速さにも対応することが可能です。

また、スマートトラッキングという機能により異なるマウス表面(マウスパッド等)でも自動的にキャリブレーションを行い、リフトオフディスタンスと精度を一定に保つことができます。

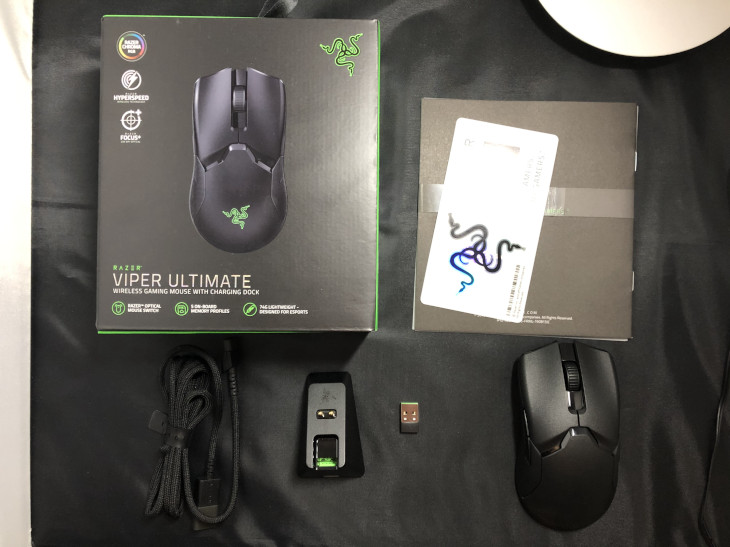

Razer Viper Ultimateの中身

Viper Ultimate本体、充電ドック、充電ケーブル、ワイヤレスUSBドングル、取扱説明書、Razerラベル。

形状・外見

|

|

|

|

|

|

形状はRazer Viperとまったく同じで、左右対称で標準的なサイズです。高さが少し低めでぺったりとした形状なため手のひらとマウスの間に空間ができやすいです。

表面の質感はざらざらした材質です。

マウスサイドには細かい凹凸のある滑り止めのラバーが張られており、肌触りとしては指にしっかり止まるような感じです。

マウスサイドの溝は比較的浅めですが、マウス本体の重量が軽いため持ち上げやすいです。

マウス上面の山になっているところのトップは、前後左右概ね中央にあります。

マウス底面のソールは四隅にそれぞれ1枚づつと中央センサー周りに四角いソールが張られています。Viperとの違いはここくらいでViperは上下に横長いソールが張られています。滑りやすさは重量の関係もあるとは思いますが、Viperのほうが若干滑りやすいです。しかしViper Ultimateも十分滑りやすいです。

重量は実測は74.5gと公称値の74gと若干差がありましたがまぁほぼ同じですね。とても軽くワイヤレスマウスとは思えないほどです。軽すぎて違和感があるくらいです。(笑)

充電ケーブルでケーブル接続も可能で、ケーブルの材質はViperと同様でSpeedflex ケーブルです。とても柔らかく癖に着きにくいケーブルです。

Logicool G Pro Wirelessと形状を比較

|

|

|

|

Logicool G Pro Wirelessと比べるとRazer Viper Ultimateのほうがやや大きめのマウスです。

スペック上ではLogicool G Pro Wirelessのほうが横幅と長さが短く、高さが長いです。

ただ実際に持ち比べてみると、Razer Viper Ultimateのほうはマウスサイドの窪みが深めで持つ部分はLogicool G Pro Wirelessのほうが幅はあるように感じました。

また、Razer Viper Ultimateにはマウスサイドに滑り止めラバーが張られていますが、Logicool G Pro Wirelessにはないのでグリップ面は弱めです。

高さはLogicool G Pro Wirelessのほうが若干高いので、手のひらのフィット感はLogicool G Pro Wirelessのほうがよさげ。つかみ持ちの場合はLogicool G Pro Wirelessのほうがやや保持しやすいように感じました。大きな差はないですが。

|

|

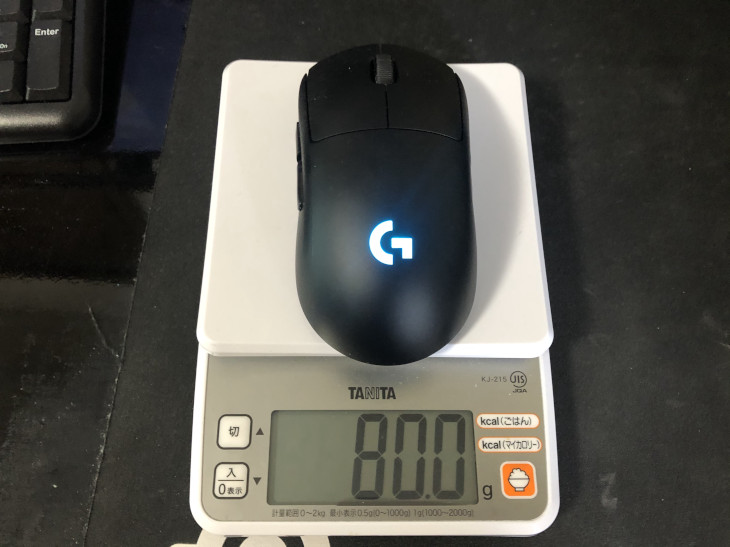

重量に関しては、Razer Viper Ultimateのほうが軽いです。

どちらも軽量マウスなため大した差はないのであまり気にする必要はないようにも思えますが、軽いほうが好きならRazer Viper Ultimateがいいですね。

ボタンとクリックについて

左右メインボタン

左右メインボタンの重さは比較的軽めで、深さは少し浅めなので高速クリックがしやすいです。

クリック音は軽い高い音といった感じです。それほど音は大きくならないのでマイクが拾ってしまう心配はなさそうです。

サイドボタン

サイドボタンの重さは軽めで、深さはかなり浅いです。ボタンの出っ張りが少なく少し押しづらい印象を受けます。

スクロールホイール

マウスホイールはこりっこりっと一回一回しっかり止まる感じで少し重めです。

Logicool G Pro Wirelessのサイドボタンと比較

|

|

Logicool G Pro Wirelessのサイドボタンは飛び出しているので親指を滑らせるだけで押すことができますが、Razer Viper Ultimateのサイドボタンはかなりフラットな感じになっているのでしっかり押し込まないとボタンが反応しません。

咄嗟の押しやすさで言えば、Logicool G Pro Wirelessのほうが押しやすいですね。

バッテリー充電

バッテリーの充電は充電ケーブルを直接マウスのほうにつなぐか充電ドックに乗せるかの2つの方法があります。

手間を考えれば充電ドックに乗せるだけのほうが楽ですし見栄えもいいです。

バッテリー接続時間は約70時間 (ライティング不使用時) ととても長いので寝るときに置いとくだけでも継続的に使用できると思います。

ソフトウェア

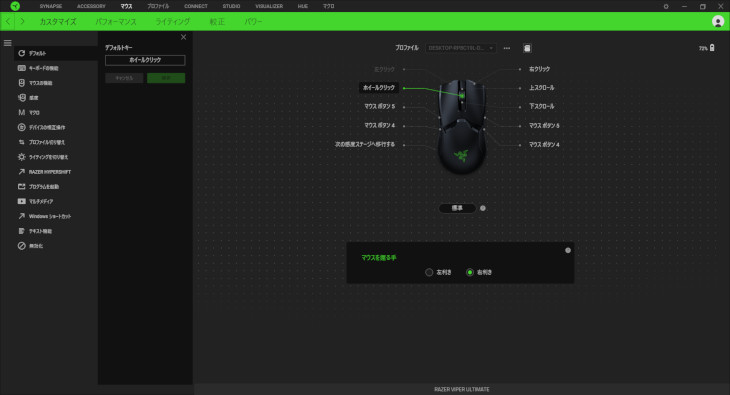

カスタマイズ

ボタンのカスタマイズは全てのボタンで行うことができます。

サイドボタンはおそらく片方しか使わないと思うので、使わないほうは何か自分が使いたいものに設定しておくと便利かもしれないですね。

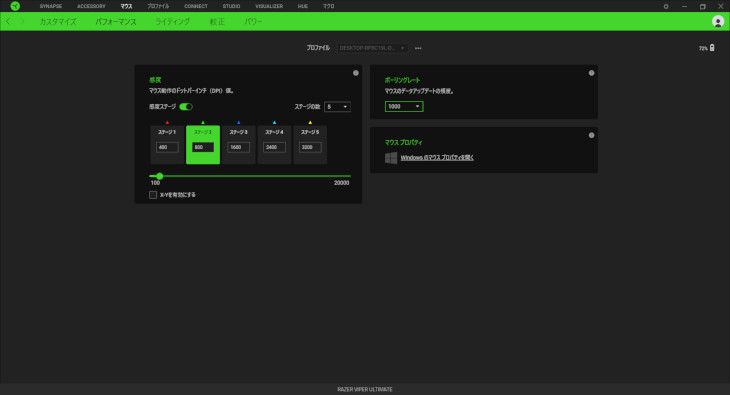

パフォーマンス

DPIとポーリングレートの設定ができます。

DPIは100~20000で50刻みで設定することができます。

感度ステージが5段階で設定することができ、それぞれ色でどのステージか判断することができます。

⇓DPIについて詳しく知りたい方はこちらからどうぞ⇓

ポーリングレートは125/500/1000です。

⇓ポーリングレートについて詳しく知りたい方はこちらからどうぞ⇓

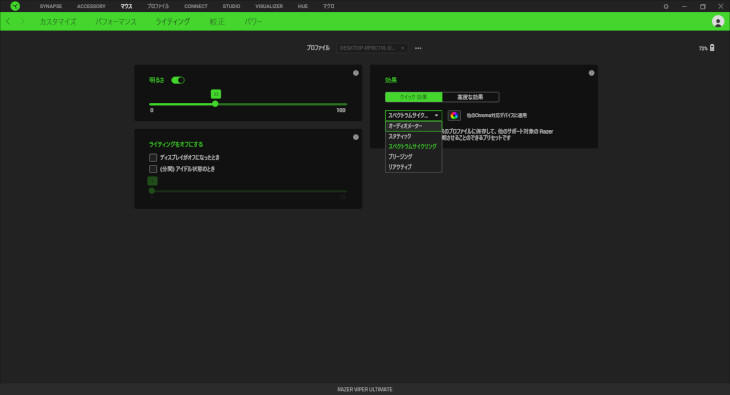

ライティング

ライティング機能の設定を行えます。

- オーディオメーター:音楽に合わせて光る

- スタティック:点滅せず、選択した色を照らし続ける

- スペクトラムサイクリング:色をサイクルさせる

- ブリージング:ふわっと消えてふわっと光る

- リアクティブ:クリックなどの動作に合わせて光る

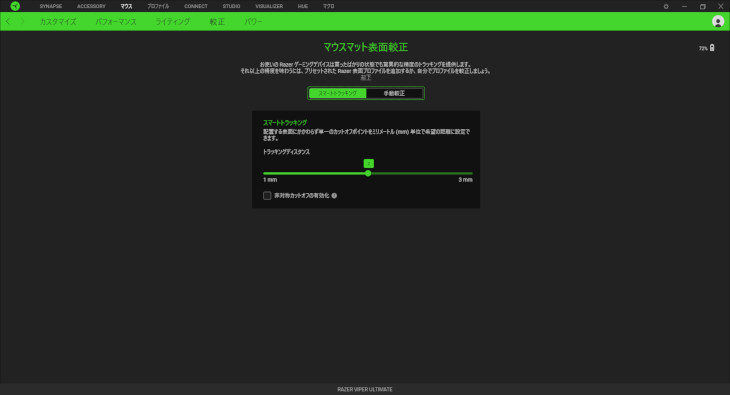

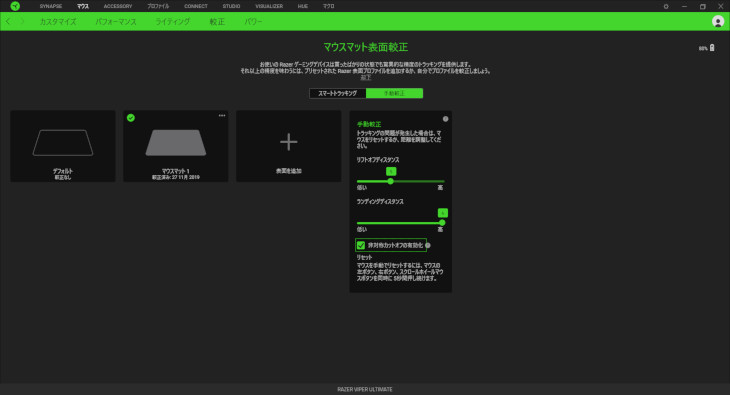

較正

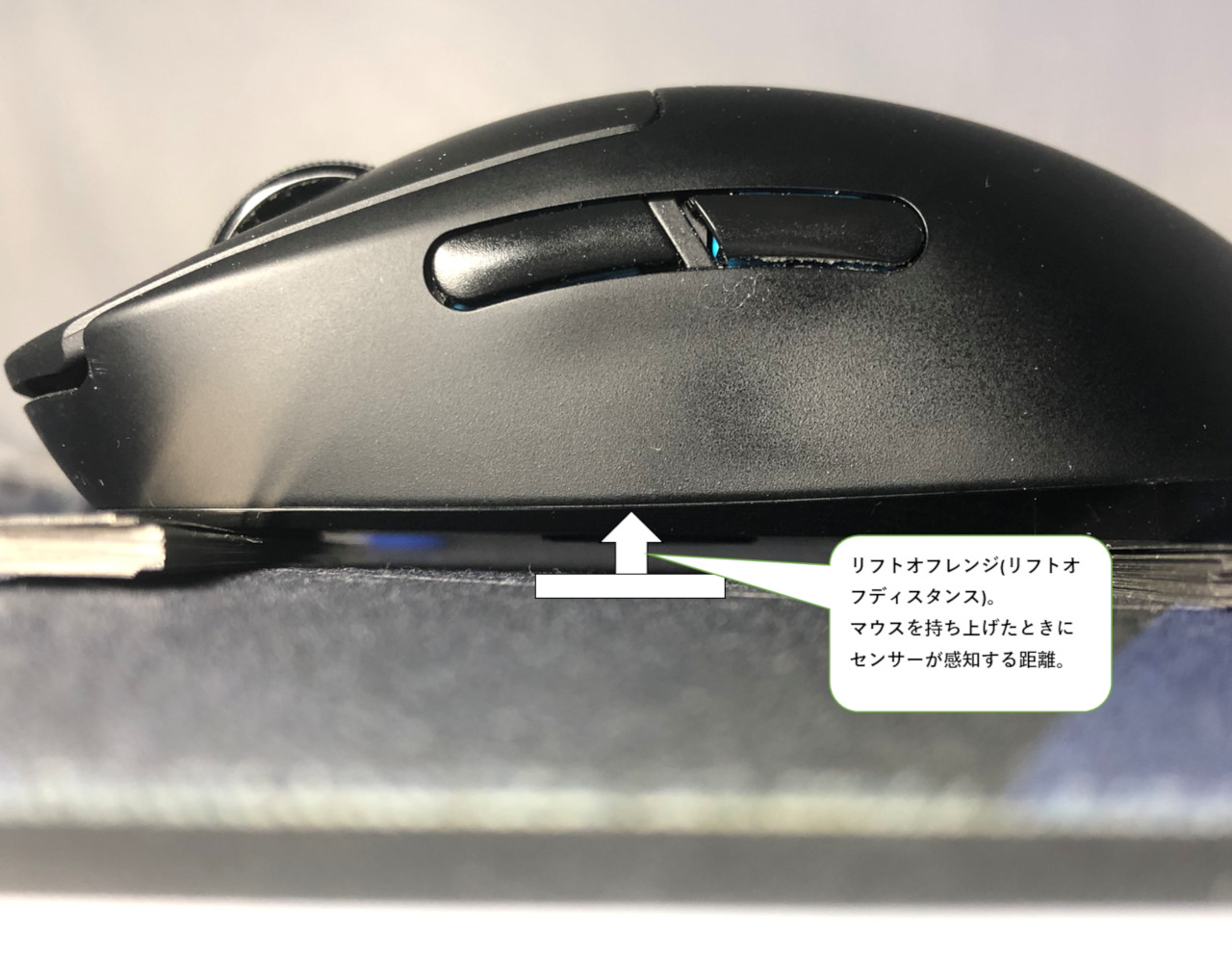

デフォルトだとスマートトラッキングに設定されており、現状使っているマウスパッドに自動でキャリブレーションを行い、リフトオフディスタンスと精度を較正してくれます。

非対称カットオフの有効化にチェックを入れるとリフトオフディスタンスとは別にランディングディスタンスを調整することができます。

リフトオフディスタンスとはマウスを持ち上げたときにセンサーが反応する距離のこと、ランディングディスタンスとはマウスがトラッキングを再開する距離のことです。

また、手動較正も行うことができるのでスマートトラッキング選択時にセンサーの挙動がおかしいと感じる際には手動で行ってみるのも良いと思います。

マウスを持ち上げる高さは人によってかなり違いが出るところなのでそれが調整できるのは結構大きいですね。かなり低空の人とかマウスを下すときに強く下す人などはリフトオフディスタンスの影響を強く受けるので重宝しそうです。

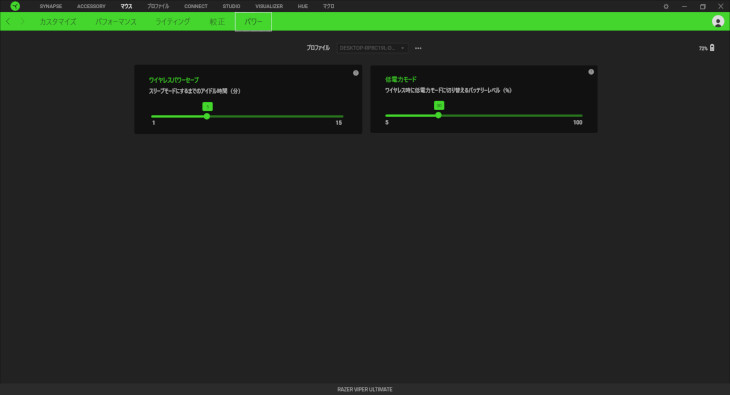

パワー

マウス操作をどれくらい操作しなかったらスリープモードにするかとやワイヤレス時にバッテリーが何%以下になったら低電力モードに切り替えるかの設定を行えます。

Razer Viper Ultimateの性能(スペック)

| 本体 | ボタン | 8箇所(左右クリックボタン、左サイド×2、右サイド×2、ホイールボタン、底面×1) |

|---|---|---|

| 長さ | 126.7mm | |

| 幅 | 66.2mm | |

| 高さ | 37.8mm | |

| 重量 | 74g | |

| ケーブル | ケーブル名 | Razer Speedflex ケーブル |

| ケーブルタイプ | 布巻き | |

| ケーブル長 | 1.8m | |

| センサー | センサー名 | Razer Focus+ オプティカルセンサー |

| DPI | 100~20000(50刻み) | |

| ポーリングレート | 125/500/1000 | |

| 最大認識速度(IPS) | 650 | |

| 最大加速度(G) | 50 | |

| スイッチ | スイッチ名 | Razer オプティカルマウススイッチ |

| 耐クリック回数 | 7000万クリック | |

| バッテリー | バッテリー寿命 | 約70時間(ライティング不使用時)(バッテリー持続時間は設定により異なります) |

| 充電時間 | – | |

| ソフトウェア | Razer Synapse | |

使用感

実際にゲームをプレイしてみたところ、センサーの挙動に違和感などは一切ありませんでした。変な飛びもないし横に真っすぐ動かせば横に真っすぐ動くし縦も同様です。

次はマウスの持ち方ごとの使用感です。

かぶせ持ちでの使用感

かぶせ持ちの場合マウス自体の高さがたりず、どうしても手のひらとマウスの間に空間が生まれてしまいつかみ持ちのような持ち方になってしまいます。

その点を除けば普通に使えます。

手のひらのフィット感を重視したいという方には少し接地面が少ないように思えました。

つかみ持ちでの使用感

つかみ持ちは指と手のひら後部でマウスを支えますが、Viper Ultimateだと指と手のひら後部がしっかりとフィットしてマウスを保持しやすいです。

Viper Ultimateは重量がとても軽く、マウスサイドのグリップもしっかりしているので力をいれないでもしっかり保持できます。

Logicool G Pro Wirelessはマウスサイドに滑り止めラバーがついていないので若干滑ってしまうことがあったので扱いやすさとしてはViper Ultimateのほうが上かなと思いました。

つまみ持ちでの使用感

左右対称、超軽量、これで使いづらいわけがありません。

つまみ持ちは指だけでマウスを保持しますが、マウスサイドのグリップがしっかりしているのでとても保持しやすいです。

高さが低いので手のひらに当たることがなく指の操作の妨げになることもなくとても操作しやすい印象でした。

センサーテスト

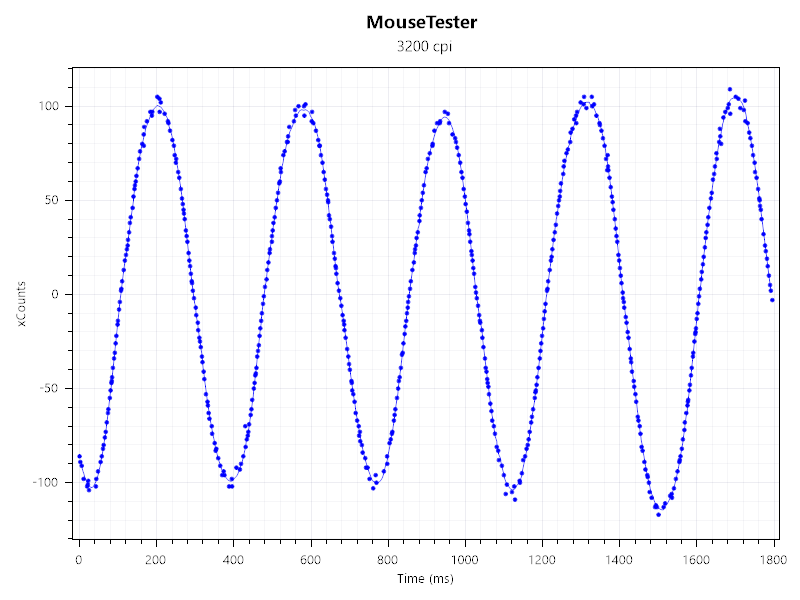

『MouseTester』というソフトを使ってテストを行いました。

- 波線が綺麗に続いているほど、カーソルが飛んでしまうなどのおかしな挙動がない。

- ラインの動きドットの動きが一致しているほど、マウスの移動距離に対してのカーソルの移動距離が正確。

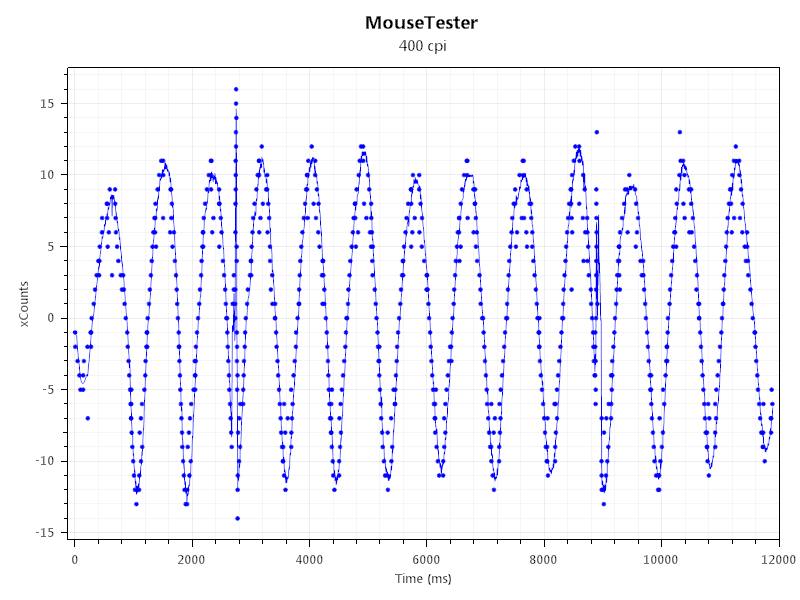

悪い例

FPSをプレイ中よくAIMが飛んでしまうマウスでのテストです。

○テスト環境

DPI:400

ポーリングレート:1000

波線が途中で乱れているのは実際にカーソルが飛んでしまっている部分です。こういった波の乱れがあるものは良好なセンサーとは言えないです。

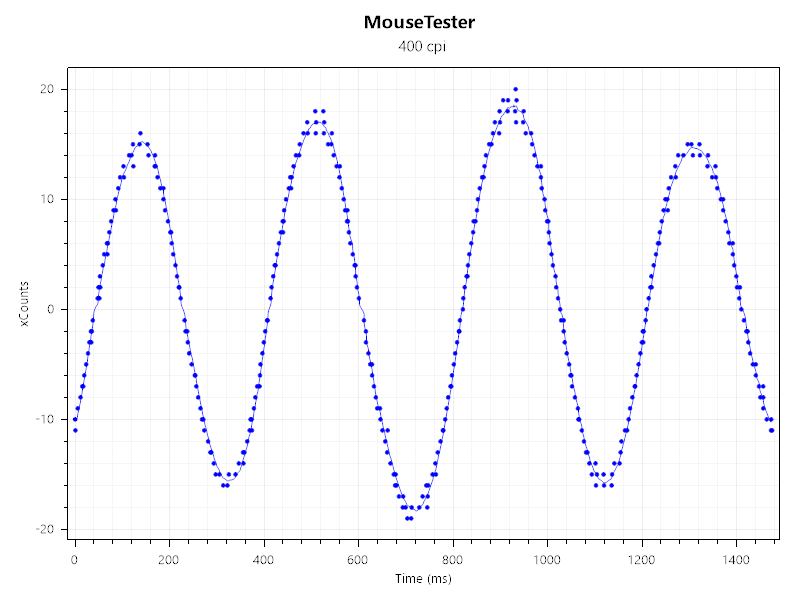

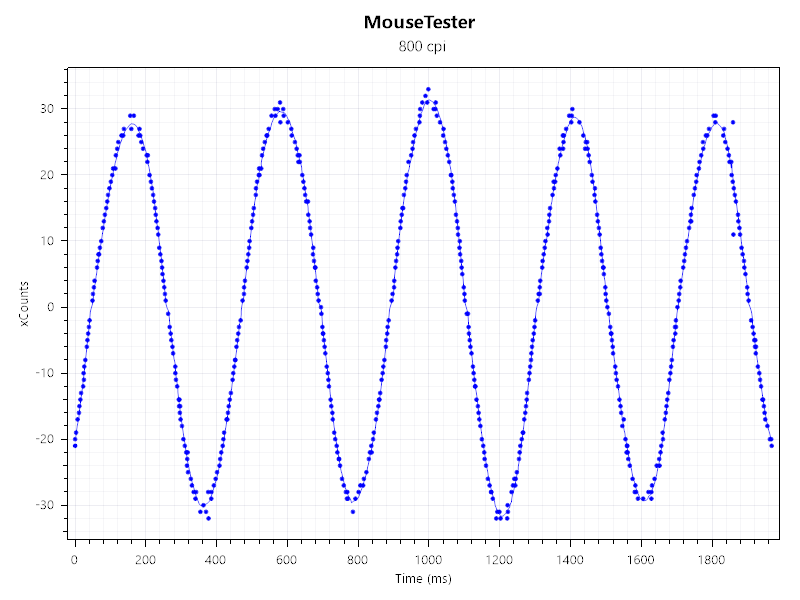

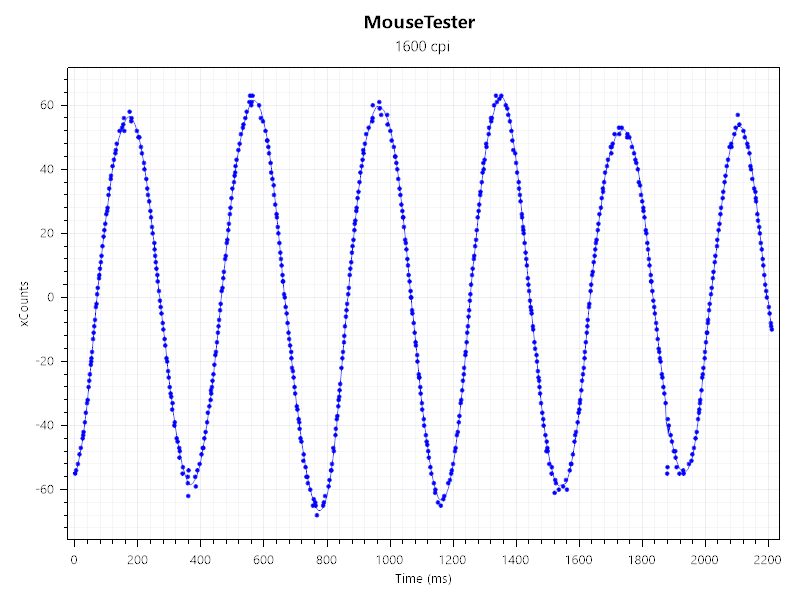

Razer Viper Ultimateのセンサーテスト

ドットがライン上をしっかりたどっています。しかも今までテストしたきたゲーミングマウスは全て波の折り返し地点でドットの乱れが見られていたのですが、Viper Ultimateはこの乱れがかなり少ないです。間違いなく今までもっとも良い結果だったと言えます。

だからといって体感ではまったくわからないのですが、テスト結果を見ることでより信頼が増します。

Razer Viper Ultimateのリフトオフレンジ(リフトオフディスタンス)

- 検証用マウスパッド:SteelSeries QcK+

Razer Viper Ultimateのリフトオフレンジは以下の通りです。

- トラッキングディスタンスが1mmの場合:0.5mm

- トラッキングディスタンスが2mm(デフォルト)の場合:1.7mm

- トラッキングディスタンスが3mmの場合:1.5mm

2mm以上だと少し長すぎなので、1mm設定がおすすめです。リフトオフレンジは短めのほうが操作時に違和感が出づらいです。

スマートトラッキングはマウスパッドによってリフトオフレンジが大きく変わるので、1mmにしておいた方が無難です。

⇓その他ゲーミングマウスのリフトオフレンジ(リフトオフディスタンス)や詳細については下の記事で確認できます。⇓

https://vanillaice-fps.com/knowledge/gaming-mouse-comparison

Razer Viper Ultimateの滑りやすさ

滑りやすさの比較は斜面上のマウスパッドの上に両マウスを置き、滑りを確認する方法を行いました。

結果は「Razer Viper Ultimate」が滑る角度の斜面では「Logicool G Pro Wireless」は滑らなかったので、滑りやすさは「Razer Viper Ultimate」が上ということになりました。

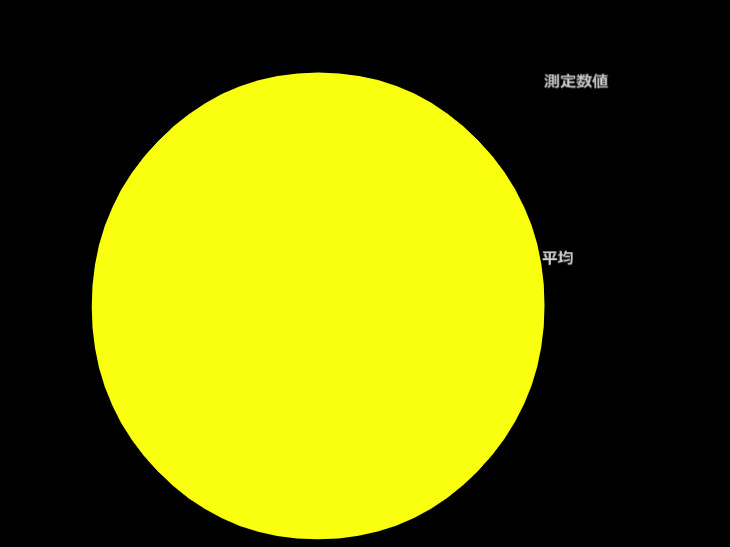

Razer Viper Ultimateの応答時間

|

|

次はマウスのクリック応答速度(反応速度)を計っていきます※純粋なマウスの応答速度を計っているわけではないので参考程度にお考え下さい。

このテストで分かることは”露骨な遅延が無いこと””ボタンを素早く押せるか”程度のものです。

100回やった結果はこのようになりました。

Razer Viper Ultimate

- 最速:0.136秒

- 最遅:0.201秒

- 平均:0.1767秒

平均タイム0.1767秒となりました。

クリックボタンが軽めで素早く押し込むことが出来た印象です。

ワイヤレスマウスですが、遅延等は一切感じませんでした。

⇓測定の仕方、その他ゲーミングマウスの応答速度(反応速度)以下の記事で確認できます。⇓

https://vanillaice-fps.com/knowledge/gaming-mouse-comparison

まとめ

間違いなくRazer製ゲーミングマウスの中で最高峰の性能のマウスです。

値は張りますがFPSで少しでも強くなりたいという方は検討してみると良いと思います。

【少しだけ安い充電ドック無し版】

⇓その他のゲーミングマウスのレビュー記事は以下で確認できます⇓

⇓おすすめのゲーミングマウスと選び方を以下で解説しています⇓

でも人気ないよね。やっぱGprowlでしょ